|

Ich komme mit der Wahrheit durch Den Titel „Opernhaus des Jahres", von der Zeitschrift Opernwelt ermittelt, möchte das Frankfurter Musiktheater nach dieser Spielzeit wohl ein zweites Mal erringen. Harte, professionelle, selbstbewusste Arbeit eines ganzen Hauses und eine glückliche Hand in der Stücke- und Künstlerwahl bei ungewöhnlich hoher Premierenzahl – der neue Intendant stemmte den begehrten Titel, auf den Stuttgart schon Anrecht zu haben schien, gleich in seiner ersten Frankfurter Saison. Bernd Loebe knüpft damit an große Frankfurter Opernzeiten der achtziger Jahre an, mit Gielen, Zehelein, Berghaus, Neuenfels ... Und die ästhetische Höhenlage, sieht man auf die Premieren seit vergangenen September, kann im Moment anscheinend gehalten werden: Lulu und die Konstanze der „Entführung", die Juliette Romeos und jetzt Katja Kabanová gerieten zu überzeugend modernen Frauenporträts auf der Opernbühne, sie verraten die beunruhigte Beschäftigung mit einem zentralen Gesellschaftsthema vielleicht nicht nur von einst – dem dramatisch zugespitzten Konflikt der Frau in zwiespältigen oder ausweglos scheinenden Männerbeziehungen. Opernexistenzialismus Ich komme mit der Wahrheit durch, mit der äußersten Wahrheit.“ Für den musikalischen Radikalrealisten Leoš Janáček, vor hundertfünfzig Jahren geboren, der dem schönen Schein des spätromantisch Vermittelten heftig widersagt, hing die Zukunft der Oper am seidenen Faden einer (die Schönheit einschließenden) dramatischen Existenzbefragung, der ethisch motivierten Darstellung des realen und wahren Lebensdramas. So gehört die Figur der Katja Kabanová, in einer Reihe mit ihren Schwestern Effi Briest, Anna Karenina und Emma Bovary, zu jenen tragisch endenden Unglücklichen, denen in ihrer Ausweglosigkeit vor allem das Mitleiden, das Mitleid ihrer Autoren geschenkt wurde. Diesem Aspekt des Werkes in seiner schlichtesten und komprimiertesten Weise gehorcht die Frankfurter Aufführung des Regisseurs Anselm Weber und seines Bühnenbildners Hermann Feuchter nahezu ideal. Gezeigt werden die Unglücksfiguren der Oper, die 1920/21 entstand, bar jeder Rhetorik, in der äußersten Verknappung. Nicht von ungefähr denkt Anselm Weber dabei an Samuel Beckett. Was auch für Janáčeks Musik zu gelten hat und der Aufführung ihre konzise Schlüssigkeit gibt. Für diesen Komponisten ist Singen musikalisches Sprechen, sein künstlerisches Darstellungsmittel die extreme Verdichtung musikalischer Sprache, musikalischer Sprechakte handelnder Personen, vokal wie auch instrumental. Die Umsetzung dieses Prinzips gelang der Frankfurter Aufführung unter dem Dirigenten (und Stuttgarter Generalmusikdirektor) Lothar Zagrosek auf mehr als nur angemessene Weise. Dass ein solches Komponieren von „Sprechmelodien" – Janáčeks Signum wie das der Vogelstimmen bei Messiaen – sehr wohl als „Prosa des Lebens“ (Kundera) zu verstehen ist, war der musikalischen Wiedergabe durch die jederzeit greifbare Konturenschärfe kleinteiliger Phrasen und Motive sozusagen eingeschrieben. Musikprosa, die den „alltäglichen, konkreten und momentanen" Verlauf der Realität tatsächlich abbildet, macht die geheimen, konflikthaften Seelenzustände der Personen in glutvoller Intensität gegenwärtig. Zagrosek erweckte die Partitur mit dem von ihm glänzend einstudierten Frankfurter Opernorchester in all ihrer rhythmischen Asymmetrie, ihrer der Volksmusik und dem Alltagstonfall abgelauschten Kleinteiligkeit zu aufregend vitalem Leben. Ganz im Sinne des Komponisten, der noch als Mittsiebziger, in seinem Todesjahr, sagen konnte: „Ewige Jugend. Das Leben ist immer jung. Es ist hell ... Ich lebe leidenschaftlich gern." So aufgewühlt Janáčeks Musik dem wirklichen Leben nachspürt, so lähmend ist das, was sein Musikdrama, das auf dem Schauspiel „Gewitter" des Russen Alexander Ostrowskij basiert, auf der Bühne zeigt: das Scheitern der unglücklich verheirateten, „treulos" gewordenen Frau in der Welt kleinbürgerlicher Konvention auf dem Lande. Um die Ausweglosigkeit einer schicksalhaften Handlung auf die Spitze zu treiben, hat das Regieteam das Drama in einen geschlossenen Innenraum zusammengezogen; ein Rundhorizont deutet mit tachistischen Pinselhieben gemalte Natur an, die Aussichten ins Offene zu bieten scheint. Die graubraunschwarzen Farbtönungen unterstützen nur die Todesmonotonie einer Welt. Die präzise Personenregie Anselm Webers zeigt, wie die Menschen fast gelähmt, wie sie verbogen sind von Zwängen des unfreien Lebens. In ihm bewegt sich Katja Kabanová als ein verhuschtes, still verhärmtes Wesen, das durch Monika Krauses introvertierte Dramatik und lyrisch erfüllte Musikalität den Anflug des verzweifelt Panischen, schließlich des Abgestorbenen vermittelt. Der Bühnenraum steigert seine Spannung durch einen nahe der Mitte gebauten hohen, mit spießiger Tapete gezierten Zylinder, eine Art Turm mit spiralhaft umlaufendem Steg, der nach innen führt. Bedrohlich enger Ort der Schwiegermutter Katjas, der Kabanicha, die den schwachen Sohn beherrscht und das Leben Katjas vernichtet: nicht durch rohe Gewalt, sondern durch den perfide leisen Terror eines kalten Herzens. Elzbieta Ardam singt das mit der unbeirrbar niederdrückenden Herrschsuchtsanmutung einer schneidenden Altstimme. In bester Manier agiert das Frankfurter Opernensemble, mit Magnus Baldvinsson (Dikoi), Michael König (Boris), Lars Erik Jonsson (Tichon), Carsten Süß (Kudrjas) und Jenny Carlstedt (Varvara) in den Hauptrollen. Die lyrische Spannung einer hochkonzentrierten Aufführung bewegt sich bis zum tödlichen Ende auf höchstem Niveau. WOLFGANG SCHREIBER |

|

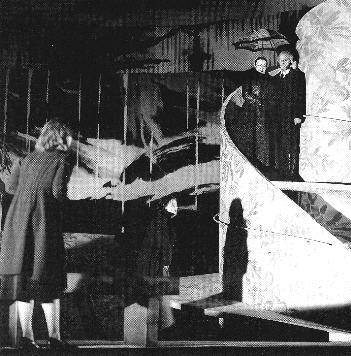

Leiden und Leidenschaften um eine Ausbrecherin VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Die Bühnenpräsenz von Leos Janacek widerlegt besonders deutlich die These, nach dem Rosenkavalier sei nichts mehr ins Opernrepertoire eingegangen. In den letzten drei Jahrzehnten wurden zumindest fünf der acht Janacek-Opern in den meisten großen Häusern gespielt, manche in mehreren Inszenierungen. Auch in Frankfurt, wo fast auf den Tag 30 Jahre nach der letzten Katja Kabanova nun eine Neuinszenierung zu erleben war. Die frühere - mit dem Regisseur Volker Schlöndorff, dem Dirigenten Peter Schrottner und der noch jungen Hildegard Behrens in der Titelrolle - war einer der herausragenden Höhepunkte der Dohnányi-Ära, ja der ganzen Frankfurter Opern-Nachkriegsgeschichte, gewesen. Die aktuelle Katja regte wohl mehr zu einem näheren Vergleich an. Sie stach nämlich sehr ab von der Hans-Neuenfels-Inszenierung der Sache Makropulos, die am vergangenen Wochenende in Stuttgart Premiere hatte. Neuenfels ließ sich von jenem - freilich intrikaten - Stück verführen zu einem szenischen Essay über Kunst, Leben, Zeit und Tod und vergaß dabei - anders als bei den ehemals nicht seltenen Fällen, wo die Illuminierung seiner eigenen Obsessionen genau ins Herz der Stücke traf - den tastsächlichen Inhalt des Werkes. Ganz anders nun Anselm Weber, der die Katja-Geschichte schlicht und ohne Umwege erzählte und damit wichtigen Anteil hatte an einer grundsoliden, eindrücklichen Aufführung. Katja macht es den Szenikern wohl aber auch leichter als die schillernd-verschrobene, verwegen faszinierende Makropulos-Parabel. Die (nach Ostrowskij) einfache Lovestory einer Ehe-Ausbrecherin, die an ihrem schlechten Gewissen und ihrer erstickenden Umwelt zugrunde geht: Ihre Interpretation auf der Bühne variiert denn auch weniger durch aparte Deutungsversuche denn durch unterschiedliche Timbrierung ihrer Leidenschaftsgrade. Sie wird eher kühl-verhangener oder hitziger angegangen. Ohne Übertriebenheiten tendierte Weber mehr zur letzten Lesart. Landschaftsprospekt, schwarzweiß Sehr hilfreich dafür das zunächst verwirrend schachtelig erscheinende, aber schlüssige und praktikable Bühnenbild von Hermann Feuchter: Ein äußerer Rahmenturm als Drehbühnenbegrenzung, der, aufgeklappt, einen halbabstrakten Landschaftsprospekt in Schwarzweiß präsentiert. Auf der Drehbühne dann nochmals ein rundes Bauelement wie die Umfassung einer Wendeltreppe, aber mit einem geneigten Steg, der außen raffiniert auf den Boden führt. Bei der Sturmszene (5. Bild) wird dieses Kreisrund geschrägt, so dass ein höhlenartiger Unterstand entsteht. Als Mobiliar sonst nur ein paar Bänke. Keine ausdrückliche Markierung von Innen- und Außenräumen. Die zumeist dunkel gekleideten Personen (Kostüme: Bettina J. Walter) werden sorgfältig geführt. Die fatal matriarchalische Kabanicha (im Ledermantel etwas allzu geradlinig als Furie gekennzeichnet) hat ihren für die terrorisierte Schwiegertochter Katja demütigenden ersten Auftritt von der Höhe des Innenturms aus, eine klare Unterstreichung ihrer Machtdemonstration. Ihre betont gröbliche Alterssex-Szene mit dem betrunkenen Dikoj (drastisch: Magnus Baldvinsson) brachte Schlöndorff damals als (mildes) SM-Ritual; auch Weber versäumte ihren vulgären Anstrich nicht. Beim finalen Selbstmord Katjas in der Wolga schloss sich der Außenrahmen, und die imaginären chorischen "Stimmen der Wolga" traten seitlich leibhaftig hervor, gleichsam als menschliche Zeugen des Dramas. Ausgespart wurde freilich die demonstrative soziale Anklage. Überzeugende Personencharakterisierungen. Als Verkörperung von Engstirnigkeit schneidend die Kabanicha von Elzbieta Ardam; ihr Sohn Tichon (Lars Erik Jonson), ein Gequälter, Höriger. Aber auch der Liebhaber Boris keine Lichtfigur - Michael König legte ihn verschattet an, mit kraftvollen lyrischen Tenortönen, aber auch unmissverständlicher Fluchtbereitschaft. Demgegenüber das "freie" Gegenpaar Kudrias und Varvara: Carsten Süß und Jenny Carlstedt mit leichterer, im Volksliedhaften wurzelnder Diktion. Einstürzendes Lebensmodell Das knapp dimensonierte dreiaktige Stück (pausenlos gespielt) hat eine zweifache Peripetie: das vierte Bild mit seinem sommernächtlichen Klang- und Liebeszauber und das fünfte, die dramatische Entladung bei der Gewitter-Beichte Katjas, die ihr Lebensmodell zum Einsturz bringt. Monika Krauses Katja schwingt sich aber nochmals zu lyrischen Exaltationen auf in ihrem Abschied im letzten Bild: Hier besticht sie besonders als großartig nuancierte Piano-Sängerin und macht fast vergessen, dass ihre Höhe im dramatischen Forte mitunter nicht ohne Mühe anspricht. Gemessen an den Spätwerken Makropulos und Aus einem Totenhaus ist die Katja-Musik expressiver und auf weiten Strecken weniger schroff. Klänge des Leidens und der Leidenschaft. Und der Vokalstil weniger ein Dauer-Parlando als eine ins brennend Melodische aufgewölbte (auch von Volkslied-Anklängen durchwobene) unendliche Sprachmelodie. Gleichwohl wird sie umdüstert von finsteren, mitunter heftig-explosiven Orchesterballungen und -attacken. Der heikle Janacek-Duktus wurde vom Dirigenten Lothar Zagrosek vielleicht nicht so mühelos mit dem Anschein von Natürlichkeit wiedergegeben wie seinerzeit von Schrottner; spieltechnisch war das Frankfurter Opernorchester dem Stuttgarter (bei Cambrelings Makropulos) eine Spur unterlegen. Zagrosek machte es ihm mit seiner großen Rubato-Elastizität auch nicht immer ganz leicht. Gleichwohl imponierte die willensbetonte Wucht seiner jedweder Distanzierung abholden ausdrucksgeladenen Darstellung, die schließlich auch eine erhebliche klanganalytische Tiefenschärfe und Transparenz erkennen ließ. Das Premierenpublikum im "Opernhaus des Jahres" zeigte sich begeistert. Warum sind Janaceks Opern, gewiss keine künstlerischen Bequemlichkeiten, so allgemein akzeptiert? Analogien zur Mahler-Beliebtheit drängen sich auf. Auch Janaceks Musik trägt, mit ihren Verstörungen, das Signum der Moderne. "Kaputt" ist in ihnen die Glorie der selbstgenügsamen Gesangsform. In ihren gleichsam dekonstruierten Restbeständen (und einer verfremdend erhaltenen Tonalität) bewahrt sie die Erinnerung an eine Schönheit, die, als zerborstene, nochmals machtvoll und mitreißend aufleuchtet. [ document info ]Copyright © Frankfurter Rundschau online 2004 Dokument erstellt am 29.01.2004 um 16:48:14 Uhr Erscheinungsdatum 30.01.2004 |

|

Nein, du wirst nicht springen (...) Nun also, nach dreißig Jahren wieder Katja in Frankfurt, und abermals schlägt das Stück jäh in den Bann. Dies wiederum liegt an einem Quiproquo: Hatten eben Hans Neuenfels und Frankfurts früherer Opernchef Sylvain Cambreling in Stuttgart Janáčeks Sache Makropulos herausgebracht, so dirigiert jetzt Stuttgarts Generalmusikdirektor Lothar Zagrosek Katja. (...) Gleichwohl beeindruckte Monika Krauses intensiver Sopran in der identifikatorischen Energie für die Titelpartie. Und ihre Gegenspielerin als fast mythisches Matriarchats-Monster Kabanicha war Elzbieta Ardam mit stählern geführtem Alt. Dass Magnus Baldvinssons Hausherr Dikoj nicht primär mit Basswucht paradierte, war als Klischeeabweichung nicht unwillkommen. Die beiden Tenor-Schwächlings-Männer Katjas, der Gatte Tichon und der Liebhaber Boris, waren mit Lars Erik Jonsson und Michael König treffend in Larmoyanz und Allüre besetzt, ansprechend das Liebespaar Kudrjáš/Varvara (Carsten Süß und Jenny Carlstedt). Fast jede Katja-Inszenierung laviert zwischen Ostrowski-Realistik und abstrahierenden Zügen. Anselm Weber, Frankfurter Schauspielregisseur mit Opernerfahrung, kommt sehr achtbar zwischen Scylla und Charybdis hindurch, und Hermann Feuchter hat ihm eine Bühne gebaut, die Hermetik, russische Provinzspießigkeit wie Katastrophen-Kinetik abbildet: Auf dem Rundhorizont wird düstere Seelen-Gewitterlandschaft im Stil eines abstrakten Expressionismus (Pollock, Soulages, Antonio Saura) evoziert, doch mitten auf der Bühne steht ein Zwittermonument, ein russisch-konstruktivistischer Spiralturm, gleichwohl mit Blümchentapete, gutbürgerliches Frauengefängis. Das Podest kann sich drehen, auch nach hinten hochkippen, Unterstand für Gewitter gewähren, wie Fallhöhe für den Wolga-Sprung, bei dem sich der Rundhorizont auch vorne zum Kreis schließt: die Eingeschlossenen von der Wolga. (...) GERHARD R. KOCH |

|

Die Spirale der Verzweiflung Von Michael Dellith Die böse Schwiegermutter ist sprichwörtlich. In Janáceks Dreiakter treibt die Kabanicha ihre Schwiegertochter Katja mit Demütigungen in den Wahnsinn und dann in den Tod: Das Leben im Hause der Schwiegermutter empfindet die junge Frau als Hölle. Ihr Ehemann Tichon lässt sie im Stich, ist der tyrannischen Mutter hörig und ergibt sich in seiner Schwachheit dem Alkohol. So fühlt sich Katja wie eine Gefangene, und in ihrem Drang nach Freiheit entbrennt sie in romantischer Liebe zu Boris. Als ein Gewitter ausbricht, wird die Seelenpein zu groß. Katja beichtet der Familie ihren Ehebruch und stürzt sich aus Verzweiflung in die Wolga. Während in dem "Gewitter"-Drama des russischen Realisten Alexandr Nikolajewitsch Ostrowskij, das Janácek als Vorlage für sein selbstverfasstes Libretto diente, die gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen des zaristischen Russland mit ihrer Doppelmoral für Katjas Schicksal verantwortlich gemacht werden, konzentriert sich Janácek in seiner Opern-Adaption ganz auf die Ängste und Seelennöte der Titelfigur. Auch Anselm Weber, noch Oberspielleiter des Frankfurter Schauspiels und von der Saison 2004/05 an Schauspieldirektor in Essen, rückt als erfahrener Theatermann die inneren Konflikte der Hauptperson in den Mittelpunkt seiner Inszenierung, zeigt gleichsam die Anatomie eines Suizids. Die entsprechend düstere Ausstattung, in die auch Bettina Walters in Schwarz, Grau und Beige gehaltene Kostüme kaum Farbe bringen, hat Hermann Feuchter geschaffen: Die Drehbühne, auf der fast unablässig ein Turm in Form eines Schraubengewindes kreist, steht für die Ausweglosigkeit der Situation, in der sich Katja befindet. Mit seinem biederen floralen Tapetenmuster ist dieser Turm nicht nur ihr einengendes Zuhause, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint, er stellt auch das Machtzentrum der herrschsüchtigen Schwiegermutter dar, das wie das Auge eines Tornados im Zentrum dieser "Gewitter"-Tragödie steht, an deren Ende die halbrunden Bühnenwände wie die Fluten der Wolga die todessüchtige Katja verschlingen. Dass Janáceks Oper auch musikalisch Sogwirkung entwickeln konnte, dafür war Lothar Zagrosek am Pult des Frankfurter Museumsorchesters verantwortlich. Der Stuttgarter Generalmusikdirektor verwandelte die disparate Musiksprache Janáceks mit ihren kleinen rhythmischen und harmonisch-melodischen Motivzellen, die der Komponist Mensch und Tier abgelauscht und als "Fensterchen in der Seele" zu künstlerischem Ausdruck verdichtet hat, in ein farbkräftiges Klangkaleidoskop. Bemerkenswert die Souveränität, mit der die Frankfurter Ensemblemitglieder den stimmlichen, darstellerischen und sprachlichen Herausforderungen (es wurde Tschechisch gesungen) begegneten: allen voran Monika Krause, die Katjas emotionale Ausbrüche kantabel einzubinden verstand, ihr zur Seite Jenny Carlstedt in der Partie der leichtlebigen Vavara und Elzbieta Ardam als Kabanicha im dominahaften schlamm-grauen Ledermantel. Dass die Männer Lars Erik Jonsson (Tichon), Michael König (Boris) und Carsten Süß (Kudrjás) trotz lyrischer Qualitäten einen etwas blasseren Eindruck hinterließen, geht auf das Konto der Komposition. Janácek hat ihnen schlichtweg weniger Gelegenheit zur Profilierung gegeben. Am Ende großer Beifall, auch für das Regieteam. |

|

Premiere in Frankfurt: "Katja Kabanová" Von Axel Zibulski Ein "Dirigent des Jahres" dirigiert am "Opernhaus des Jahres". Bereits deshalb durfte man gespannt sein auf diese Premiere von Leos Janáceks Oper "Katja Kabanová", für die Lothar Zagrosek, derzeit noch Generalmusikdirektor in Stuttgart, musikalisch verantwortlich war. Nach mehreren Jahren steht also wieder ein Bühnenwerk des tschechischen Komponisten auf dem Spielplan der Oper Frankfurt. Anselm Weber setzte dort Janáceks Oper nach Alexander Ostrowskijs Schauspiel "Das Gewitter" in Szene. Doch zuerst Lothar Zagrosek: Mühelos lässt sich sein Dirigat mit dem Niveau der Janácek-Interpretationen aus der Frankfurter Ära Sylvain Cambreling vergleichen. Am Pult des Museumsorchesters setzt Zagrosek schon beim leisen Raunen zu Beginn des kurzen Vorspiels die Partitur mit enormer klangfarblicher Trennschärfe und einem Höchstmaß an Transparenz um. Der oft beschriebene gestische Sprachduktus von Janáceks Musik - hier wird er mit Ohren greifbar. Keine Bläserstimme, kein Streichersolo, das nicht geschliffen scharf artikuliert wäre: Auch eine großartige Leistung des Frankfurter Museumsorchesters. Glücklich ergänzt wird das hohe instrumentale durch das vokale Niveau. Im Zentrum Monika Krause als jene Katja Kabanová, die am Weltende einer russischen Kaufmannsstadt, unter der Macht der Schwiegermutter mit einem Alkoholiker verheiratet, aus diesem Joch ausbricht, fremdgeht und, zerbrochen längst, sich schließlich in die Wolga stürzt: Monika Krause füllt diese Partie mit weniger klangschönem als dramatisch ehrlichem Sopran ideal aus. Nie wirken ihre Höhen dabei zu scharf, ihr Piano bleibt frei von jeglicher Larmoyanz; auch darstellerisch geht sie ungemein glaubhaft in ihrer Rolle auf. Und Elzbieta Ardam als ihre Schwiegermutter Kabanicha ist ihr dabei ein nicht weniger überzeugendes, dunkel timbriertes und dämonisch mächtiges Gegenüber. Trotz herausragender Einzelleistungen ist es aber auch die musikalische Geschlossenheit, durch die sich diese Frankfurter Neuinszenierung auszeichnet. Aus dem Orchestergraben wahrt Zagrosek selbst in der Gewitter-Szene des dritten Akts tragende Dezenz gegenüber dem Ensemble, das auch in den weiteren Partien durchweg überzeugend besetzt ist. So bietet etwa Michael König als Geliebter der Kabanová einen jugendlich-strahlkräftigen Tenor, während Lars Erik Jonsson als ihr Ehemann Tichon angemessen derb bleibt. Erfrischend wirken Jenny Carlstedt als Ziehtochter Varvara und Carsten Süß als Lehrer Kudrjas - die einzigen, denen es am Ende gelingen wird, aus der Enge eine Perspektive im Aufbruch nach Moskau zu finden. Die pausenlose, tschechisch gesungene Aufführung wird von Anselm Webers Regie unauffällig gestützt. Fast schon ein zu vordergründiger Einfall, wenn Tichon einen Flachmann aus der Tasche zieht. Wenig Wolga-Stimmung im dunkel grundierten Bühnenbild von Hermann Feuchter; am Ende wird Katja Kabanová von runden Wänden umschlossen. Die raschen Szenenwechsel überspielt Weber geschickt mit dem Einsatz der kahlen Drehbühne mit ihren nackten Bänken und einer Art orbitalem Schneckenhaus darauf. Bei unaufdringlicher, aber durchdachter Personenführung dient die Inszenierung, nicht das schlechteste, der musikalischen Sogkraft dieser Neuinszenierung bestens. |

|

Bei "Katja Kabanová" in Frankfurt beweist Stuttgarts GMD Lothar Zagrosek, dass auch er ein Händchen für Janácek hat Wer hätte das gedacht: Da stellt der künftige Essener Intendant Anselm Weber - der Name Weber scheint zurzeit für Führungspositionen im Theaterbereich besonders gut zu sein - Leos Janáceks Oper "Katja Kabanová" auf die Bühne des Frankfurter Opernhauses, doch am Ende ist der Beifall des Publikums in dem Moment am lautesten, in dem sich der Dirigent an der Rampe verbeugt: Lothar Zagrosek. VON SUSANNE BENDA Tatsächlich ist dem Generalmusikdirektor der Stuttgarter Staatsoper gemeinsam mit dem Frankfurter Museumsorchester eine sehr genaue und sehr sanglicher Deutung der Partitur gelungen. Dass das betont dramatische, motorische Element, das Sylvain Cambreling als Dirigent der jüngsten Janácek-Produktion in Stuttgart in den Vordergrund stellte, in Frankfurt nicht dominiert, liegt an der Musik zur "Katja Kabanová" selbst, die trotz des tragischen Opernstoffs weniger kompromisslos, kantig und kleingliedrig gearbeitet ist als in der fünf Jahre später entstandenen "Sache Makropulos". Es liegt aber auch an Lothar Zagrosek, dem trotz aller Arbeit am Detail das Vermittelnde mehr liegt als das Extreme: Die orchestralen Wogen gehen nicht hoch an diesem Abend, aber die meisten von ihnen wirken ganz klar. Dass das nicht bei allen der Fall ist, mag mit am Frankfurter Orchester selbst liegen, dessen Fähigkeiten bei der Darstellung klarer Konturen gelegentlich hörbar an Grenzen stoßen. Vom Orchester getragen - nein, vor allem vorangetrieben - wurden vor allem eine glutvolle Katja (Monika Krause), deren abgrundtiefes Seufzen ("Ach, ich bin so allein!") die ganze Partie prägte und dunkel einfärbte; nur in der Höhe entwickelte die Sängerin leichte Schärfen. Neben ihr wirkte Michael König als Boris etwas nüchtern. Und es gab ein Paar, das stimmlich ebenso wie darstellerisch ganz gewiss nicht das niedere war: die Sopranistin Jenny Carlstedt (Varvara) und der Tenor Carsten Süß (Kudrjas). Carlstedt wird demnächst mit Helmuth Rilling auf Tournee durch Deutschland und Italien gehen; Süß kann man bald an der Stuttgarter Staatsoper als Pedrillo in Mozarts "Entführung" hören. Für sie alle hatte Hermann Feuchter ein Bühnenbild der Gegensätze erdacht, auf dem sich wild mit schwarz-weiß-grauen Strichen bemalte Kulissen am aufdringlich großblumigen Tapetenmuster der Spielfläche reiben: sprechende Sinnbilder für den Gegensatz zwischen der hermetischen bürgerlichen Welt und der Sehnsucht nach Freiheit, an dem die Titelheldin schlussendlich zu Grunde geht. Das Bild einer Spiraltreppe, die neben kargen Steinbänken die Bühne beherrscht, ist ein fatalistisches Symbol: Abwärts muss, abwärts wird es unweigerlich gehen. Die Musik, dunkel gefärbt von Anfang an, gibt für eine derartige Chiffre Anlass genug. Anselm Weber hat zwischen den sich ständig umeinander und um sich selbst drehenden oder gegeneinander verschiebenden Bühnenelementen eine stille, traurige Geschichte nacherzählt, die ohne Pause und ganz stringent den Weg der Protagonistin in den Abgrund zwar nicht bis ins letzte nachempfindet, wohl aber deutlich nachvollzieht. Webers Inszenierung reichert die Entsprechungen zwischen Bühne und Musik nicht mit Aktionismus an, sondern hält sich betont zurück. In diesem Fall darf man das Unspektakuläre als Tugend werten - denn manches hier greift gerade deshalb besonders ans Herz, weil es nackt wirkt, bloß und entsetzlich schutzlos. Zum Beispiel Katjas laute Verzweiflung: "Ich habe solche Sehnsucht und kann ihr nicht entkommen!" Probleme kann man hingegen durchaus mit der Figur des Boris haben, den der Regisseur so distanziert zeichnet, dass man Katjas Begeisterung für ihn nicht ganz verstehen mag. Ganz im Gegensatz zu Hans Neuenfels" Stuttgarter Übertitelungsexperiment macht man bei der Übersetzung des Tschechischen in Frankfurt sehr viele Worte. Unter ihnen sind immerhin einige, die das Nacherleben einer Inszenierung deutlich erleichtern, der es überhaupt nicht um Artifizielles, sondern ausschließlich um einen in Klangkunst gebetteten Ausschnitt aus dem Leben einer Verzweifelten geht. |

|

Russland, ein Winteralbtraum: "Katja Kabanova" in Frankfurt von Uwe Wittstock Eine graue, starre, streng stilisierte Winterlandschaft: Schon das eindrucksvolle Bühnenbild von Hermann Feuchter lässt keinen Zweifel daran, dass die Welt in Leos Janaceks Oper "Katja Kabanova" kurz vor dem Kältekollaps steht. Auf der Drehbühne der Frankfurter Oper erhebt sich einsam ein spiralförmiges Türmchen, in das die Menschen wie in ein Schneckenhaus verschwinden. Drumherum verteilen sich noch ein paar Steinbänke, schwarz wie Grabplatten - das ist schon alles. Aus dem abgelegenen Wolgastädtchen, in dem die empfindsame Titelheldin ihr Drama erdulden muss, ist jeder Funken Hoffnung entwichen. Janacek schrieb "Katja Kabanova" kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, als er, gut sechzigjährig und verliebt in eine weitaus jüngere Frau, in die produktivste und wohl glücklichste Phase seines Lebens eintrat. Die unglücklich verheiratete Katja Kabanova leidet an ihrer engstirnigen Umwelt, wird von ihrer Schwiegermutter tyrannisiert und von ihrem verständnislosen Mann, einem Säufer, vernachlässigt. Wenn sie sich heimlich mit einem Liebhaber tröstet, wundert es im Grunde niemanden. Katjas Schicksal ist jedoch besiegelt, als sie die provinzielle Verlogenheit nicht erträgt. Um eben dieses Scheitern Katjas an der eigenen, der verinnerlichten Aufrichtigkeit ging es Janacek, der sich selbst als Komponist einfühlsamer "Frauenopern" betrachtete. Wenn Katja von der Kindheit schwärmt und wie ein Vogel in die Jugend zurückfliegen möchte, beginnt die Musik zu schwingen und zu schweben - und Dirigent Lothar Zagrosek versteht es, sie dem Frankfurter Publikum in wunderbarer Transparenz zu präsentieren. Der Regisseur Anselm Weber reißt die Figuren, selbst wenn sie von Liebe sprechen, immer wieder weit auseinander: Die Doppelmoral des Kleinbürgertums macht aus allen einsame, verlorene Gestalten. Monika Krause gibt eine kraftvolle die Katja mit klarer Stimme. Jenny Carlstedt spielt als Katjas Freundin eine androgyne Verführerin, der man als Zuhörer nur zu gern erliegt. Und Elzbieta Ardam singt die böse Schwiegermutter so schön, dass man ihr alles verzeiht, solange sie nur weitersingt. |

|

Opern von Leoš Janácek in Stuttgart und Frankfurt Dreiundzwanzig war Leoš Janácek, und Zdenka Schulzová, seine Schülerin, war zwölf - damals, 1877 in Brno. Vier Jahre später, tatsächlich, heirateten die beiden; 1882 kam die Tochter Olga auf die Welt, 1888 der Sohn Vladimír. Was so schwärmerisch begonnen hatte, stand freilich unter keinem guten Stern. 1890 starb der Sohn an Scharlach, 1903 die Tochter an Gelenkrheumatismus, und dann brach Janáek aus seiner Ehe aus: Kamila Urvalková, Gabriela Horvátová, schliesslich und besonders intensiv Kamila Stösslová waren die mehr oder weniger fernen Geliebten. Zdenka Janáeková unternahm 1916 einen Selbstmordversuch, überlebte ihren Gatten dann aber noch um zehn Jahre. Herrinnen So weit, so bekannt; hinter vorgehaltener Hand wird es heute nicht mehr besprochen, auch wenn es manchmal noch Irritation auslöst. Allein, was kümmert uns das Beziehungsleben Janáeks, sollte es nicht um seine Kunst allein gehen? Tatsache ist, dass ohne Kamila Stösslová eine Oper wie "Katja Kabanova" (1921) nicht entstanden wäre, Janáek hat es mehrfach bezeugt, und im Stück selbst lassen es Thematik wie Dramaturgie erkennen. Auch in "Die Sache Makropoulos" von 1925 entzündet sich die Phantasie des Komponisten an einer Frauengestalt, seine Briefe an Kamila Stösslová geben es zu erkennen. Und beide Werke handeln von einer Unmöglichkeit; von jener, gesellschaftliche Gegebenheiten durch die Liebe ausser Kraft zu setzen, spricht "Katja Kabanova", "Die Sache Makropoulos" dagegen erzählt von dem sinnlosen Versuch, dem Tod aus dem Weg zu gehen. Von Sehnsucht ist in beiden Fällen die Rede, und beide Male kristallisiert sie sich an einer Frau. Es auch bei der "Sache Makropoulos" so zu sehen, mag überraschen, aber der Regisseur Hans Neuenfels führt in der Oper Stuttgart seine Deutung in vielleicht etwas penetranter, aber äusserst anregender und theatralisch wirkungsvoller Form durch. Wie es heute üblich und von der musikalischen Faktur her richtig ist, wird das Werk in der tschechischen Originalsprache gesungen, aber diesmal fehlt die aufs Bühnenportal projizierte Simultanübersetzung. Stattdessen lässt Neuenfels eigene Texte einblenden, die so tun, als ob der Komponist in einer Art innerem Monolog das Geschehen erläuterte und kommentierte. Und tatsächlich hält auf der von Gisbert Jäckl als Theater im Theater konzipierten Einheitsbühne ein Spielleiter mit einer Reihe quirliger, bisweilen störrischer Gehilfen das Geschehen in Gang; seine markanten Augenbrauen und die würdige Uhrenkette - die den grossartigen Edgar M. Böhlke nicht an der unermüdlichen Konsultation der Armbanduhr hindert - erweisen ihn klar als den Komponisten selbst. Er ist der Schöpfer-Mann, der sich seine Phantasie-Frau schafft; in ihr, die er vollkommen besitzt, lebt er seine Sehnsüchte aus, in sie projiziert er sein Leiden. Elina Makropoulos alias Emilia Marty ist allerdings eine aussergewöhnliche Erscheinung. 337 Jahre alt, weil ihr Vater als Hofarzt von Kaiser Rudolf II. an ihr ein lebensverlängerndes Destillat erproben musste, ist sie noch immer von derart bezwingender Ausstrahlung, dass alle Männer in ihrer Umgebung zu Abziehbildchen werden, jedenfalls reflexhaft nur das eine wollen. Pappkameraden zuhauf gibt es auch in "Katja Kabanova", wie sie der Regisseur Anselm Weber in seiner soliden und darum etwas biederen Inszenierung an der Oper Frankfurt zeigt. Nur sind diese Männer sozusagen Opfer ihrer selbst, denn in dem von ihnen geschaffenen System haben die Vorzeichen gewechselt, und so werden sie von Kabanicha, einer herrischen Übermutter, unterdrückt und in Alkohol und Nihilismus getrieben. Der einzige Mensch, der sich gegen das despotische System auflehnt, ist Katja, die von Liebessehnsucht erfüllt ist und auf die Kraft der Sexualität setzt, aber genau damit scheitert: Boris, der sie aus dem Gefängnis ihrer Ehe herauslockt, ist ein Schwätzer wie die anderen, und so sieht sie am Ende keinen anderen Weg als den in die Wolga. Modern oder romantisch? Die Frankfurter Produktion zeigt das ohne jeden Schnickschnack, vor allem mit viel weniger interpretatorischem Aufwand als in Stuttgart. Kein Wunder, Anselm Weber kommt vom Schauspiel her, und so arbeitet er in erster Linie mit den Figuren selbst. Hermann Feuchter hat ihm, ebenfalls als Einheitsbild, einen Rundhorizont gebaut, der den Raum freihält für die menschliche Interaktion. Und da wird scharf gezeichnet, etwa im Fall der Pflegetochter Barbara, die von der jungen Finnin Jenny Carlstedt wunderbar gesungen und grossartig dargestellt wird. Kaum tritt die Kabanicha auf, hält sie den Kopf nieder - aber unter den gesenkten Lidern blickt sie voll quirliger Lebenskraft nach links und nach rechts. Indes, so spannend das zu verfolgen ist, so wenig resultiert daraus ein neuer Blick aufs Werk, das gelingt Hans Neuenfels, dem verdienten Kämpen des Regietheaters, in weitaus höherem Mass. Dafür hat man in Stuttgart einiges in Kauf zu nehmen. Kontinuierliche Überforderung zum Beispiel, weil die (in der Oper ohnehin schon zahlreichen) Ebenen der Wahrnehmung durch die bisweilen selbstverliebt kommentierenden Texte und die szenischen Nebenhandlungen noch einmal erweitert sind, so dass man vor lauter Aufpassen das Wesentliche - überhört. In Stuttgart wird nämlich exquisit musiziert: nimmt sich der Dirigent Sylvain Cambreling der sperrigen Musik des späten Janáek mit Seidenhandschuhen an und folgt ihm das Staatsorchester mit hoch entwickeltem Klangsinn. So wirkt "Die Sache Makropoulos" mit ihren aperiodischen Rhythmen und ihren harten Klangbrüchen hier ganz geschmeidig, ja geradezu schön. Umgekehrt ist es bei der "Katja" in Frankfurt, wo Lothar Zagrosek am Pult steht und das Museumsorchester nicht restlos zu überzeugen vermag. Der Stuttgarter Generalmusikdirektor erreicht seine Stärke, wenn er Kanten schärfen kann, und so wird das Gewitter im dritten Akt zum Höhepunkt des Abends; für die ausserordentlichen musikalischen Schönheiten der Partitur, für ihren Tonfall der Sehnsucht, hat Zagrosek dagegen weniger übrig, weshalb der Duktus da und dort beiläufiger wirkt. Bemerkenswert in beiden Häusern das sängerische Niveau. Als alt-junge Emilia Marty läuft Eva-Maria Westbroek bei "Makropoulos" in Frankfurt zu ganz grosser Form auf - und die lustig übers Ziel schiessenden Kostüme von Marianne Glittenberg tun das Ihre dazu, die Protagonistin in den Vordergrund zu rücken. Ihr zur Seite steht ein Ensemble, in dem etwa die junge Maria- Theresa Ullrich (Krista) mit ihrer erstaunlichen Sonorität und der Bariton Gerd Grochowski (Jaroslav Prus) mit seinem kernigen Timbre und seiner ausgeprägten Bühnenpräsenz auffallen. In Stuttgart ist es Monika Krause, welche die Titelpartie der Katja wahrnimmt: mit stimmlicher Wärme und berührender Ausstrahlung im Finale. Elzbieta Ardam stattet die Kabanicha mit schneidender Schärfe aus - kein Wunder, dass ihr Sohn Tichon (Lars Erik Jonsson) vor ihr zusammenklappt und ganz tief in sich hineinfällt. Auch Boris ist, sosehr er sich für die verheiratete Katja interessiert, ein von vornherein gebrochener Mensch, was Michael König glaubhaft macht; Leben erkennen lässt einzig Kudrjas (Carsten Süss). Einmal mehr zeigt sich hier, dass Ensemble- und Repertoiretheater jenseits des Rummels um die grossen Sängernamen durchaus lebensfähig ist. Peter Hagmann |

|

DER TAGESPIEGEL Diven, wollt ihr ewig leben? Von Jörg Königsdorf Die Opern des Leos Janácek sind in Gefahr. Gerade erst haben sie einen festen Platz auf den Spielplänen erobert, schon droht ihnen der schleichende Theatertod der Verharmlosung, eine Erstarrung in Aufführungskonventionen. Wir haben in den letzten 20 Jahren „Jenufa", „Katja Kabanová" und „Das schlaue Füchslein" lieben gelernt – aber jetzt sollten putzige Pelzchen, idyllische Wolgalandschaften und das Mühlrad (das noch unlängst in Lehnhoffs „Jenufa" an der Deutschen Oper klapperte) schnellstens auf den Speicher. Ehe sie zum Gewohnten, selbstverständlich Eingeforderten werden und den Blick auf die Menschen vollends verstellen. Die Aufgabe steht ganz oben auf der Dringlichkeitsliste aller ambitionierten Opernhäuser – der 150.Geburtstag des im mährischen Nest Hukvaldy Geborenen kommt da als Anlass einer Positionsbestimmung bestens zupass. In Stuttgart ist man sich über die Herausforderung durchaus im Klaren: An der Kultstätte des deutschen Dramaturgentheaters wird nicht nur der Janácek-Premierenreigen 2004 eröffnet, sondern mit der „Sache Makropulos" auch gleich ein deutliches Zeichen gesetzt, dass hier der Fokus auf die Figuren und ihr fein gesponnenes Beziehungsgeflecht neu eingestellt werden soll. Anderes war freilich auch von Hans Neuenfels kaum zu erwarten – gerade in letzter Zeit war der Theaterrebell immer mehr der Versuchung erlegen, seine Skepsis über die Gültigkeit der Ausdrucksform Musiktheater in der Gegenwart auf die Bühne zu bringen. Am Einlass des Stuttgarter Opernhauses erhält jeder Besucher immerhin einen Zettel mit der eigentlichen Handlung. So kann er lesen, was er so nicht zu sehen bekommen wird: Die tragisch-skurrile Geschichte der 337 Jahre alten Operndiva Emilia Marty alias Elina Makropulos, die auf der Suche nach einem lebensverlängernden Rezept im Prag der Zwanzigerjahre auftaucht, sich aber letztendlich doch entscheidet, ihrem immer langweiliger gewordenen Dasein ein Ende zu setzen. Seine magische Theaterwirkung entfaltet das 1927 uraufgeführte Stück normalerweise vor allem als Divenoper, als Besuch einer zynischen, aber auch mitleidstauglichen alten Dame. Doch eben dieses Charisma wird Eva-Maria Westbroek in Stuttgart weitestgehend verweigert: Sie darf zwar balsamische Soprantöne verströmen, bleibt aber als Figur am kurzen Gängelband ihres Komponisten, der das Geschehen unterstützt von einer Anzahl Helfern im Sportdress überwacht und über das schon aus dem Berliner „Nabucco" bekannte Laptop mal albern, mal besinnlich kommentiert. Der Vamp, der in immer neuen Kostümen seine männliche Umgebung becirct, wird zum kalkulierten Kunstprodukt, zum fleischgewordenen Abbild von 300 Jahren männlicher Sexfantasie. Nicht einmal der Tod ist ihr vergönnt – der Versuch Emilias, kurzerhand aus der Oper abzuhauen, endet schnell mit der Einsicht, dass sie als Geschöpf des Komponisten nun einmal dazu verdammt ist, ihr Schicksal Abend für Abend neu zu durchleben. Das ist durchaus triftig und wie immer bei Neuenfels auch musikalisch kalkuliert gedacht: Wenn etwa die Männerriege des Stücks im Finalakt zum matten Echo-Chor zusammenschmilzt, spiegeln die traurigen Gestalten, die in Gisbert Jäkels aseptischem Bühnenbild herumsitzen, diesen musikalischen Identitätsverlust sehr genau. Dennoch geht die Sache nicht auf: Mit der Entwertung ihres musikalischen Zentrums verliert die „Sache Makropulos" zugleich ihre emotionale Relevanz. Die schön singende Puppe Emilia birgt schlichtweg zu wenig Geheimnis und zu wenig Leidensfähigkeit, um zu fesseln, die stücktragende Erkenntnis Emilias, dass das Leben nur aufgrund seiner Endlichkeit lebenswert ist, verpufft unter den Prämissen der Inszenierung. Diese Leere können weder die durchweg treffend ausgesuchten Sänger noch Sylvain Cambreling mit dem Stuttgarter Staatsorchester füllen. Auch weil Cambreling versucht, Neuenfels' Ideen musikalisch weiterzudenken: Er interessiert sich vor allem für das „Gemachte" der Partitur, für ihre schnellen Schnitte, ihre widerborstigen Klangkombinationen und Formverläufe – ein kühler, stellenweise grotesker Janácek auf den Spuren Hindemiths, der jedoch in keinem Moment berührt. Ein solches, immerhin konsequentes Konzept hätte sich wohl mit Stuttgarts Generalmusikdirektor Lothar Zagrosek kaum durchziehen lassen. Denn der führt parallel pikanterweise an der Frankfurter Oper (die jüngst Stuttgart den Rang als „Opernhaus des Jahres" abgelaufen hat) vor, dass er Janáceks Musik ganz anders versteht – und vor allem fühlt. Die umschweifelose Tragödie der russischen Kaufmannsfrau Katja Kabanová ist für Zagrosek ein großes Gefühlsdrama, bei der jede Einzelstimme im Orchester als akustisches Abbild einer Seelenregung ihre Bedeutung erhält. Nicht die Offenlegung des kompositorischen Kalküls steht im Vordergrund, sondern die emotionale Unmittelbarkeit. Was auch bedeutet, dass Zagrosek die slawisch-folkloristischen Bausteine in Janáceks Musiksprache nicht herabspielt, sondern ganz im Gegenteil als vollgültige Lebensfarben aufleuchten lässt. Die Musik – die in der „Katja" allerdings noch weit „romantischer" ist als in der „Sache Makropulos" – darf ihre Sogwirkung entfalten, das Orchester dominiert als sängertragender Schicksalsstrom die ganze Aufführung. Dass auf der Bühne derweil nicht besonders viel passiert, lässt sich da eher verschmerzen: Anselm Webers solide Inszenierung beschränkt sich darauf, dem Drama in einer karg möblierten Bühne (Hermann Feuchter) seinen Lauf zu lassen. Die Unterdrückung Katjas im Hause ihrer fiesen Schwiegermutter (Elzbieta Ardam als stimmstarke Domina), ihre Romanze mit dem jungen Boris (Michael Adam), das alles wird, auch dank der exakten Übertitelung, ohne Sperenzchen nacherzählt – aber auch ohne jenen Zwiespalt zwischen Lebenssehnsucht und Schuldgefühlen, der Katja in den Selbstmord treibt, allzu scharf auszuleuchten. Dabei hätte zumindest Monika Krause solche Hilfe gebrauchen können. Mit ihrem in der Höhe schon merklich angegriffenem Sopran fällt es ihr ohnehin schwer, die schöne Seele, die Zerbrechlichkeit Katjas glaubhaft zu machen. Keine erfreulichen Nachrichten also aus Stuttgart und Frankfurt. Aber das Janácek- Jahr hat ja gerade erst begonnen. Noch ist Zeit, Ersatz für Mühlräder und Fuchspelze zu finden. |

|

Eine Frage der Ehe Von Clemens Prokop Und dann wird doch noch alles gut. Für einen Moment spielt Monika Krause "glückliches Paar", schmiegt sich wie ein Kätzchen an Michael König, einen Teddybären in Lebensgröße. Fasst ihn bei den Händen und erzwingt zärtlich eine liebende Umarmung. Das ist nur eine Handbewegung: voller Sehnsucht, voller Verzweiflung. Dann liegen sie auf dem Boden, die Frau schmiegt sich an den Mann, legt vorsichtig ihren Fuß über sein Bein. Das sind nur Augenblicke: der Tagtraum einer unmöglichen Liebe. Es ist, als irrte sich die Natur und die Sonne ginge doch noch auf über Leoš Janáčeks Oper Katja Kabanová. Um gleich wieder ins Nichts zurück zu stürzen: Auf Hermann Feuchters Eisbühne darf das warme Licht der Liebe nicht leuchten. Die Drehbühne der Oper Frankfurt hat er mit großformatiger Blumentapete ausgelegt. Ein paar ungemütliche Steinbänke stehen herum, Eisenträger ragen funktionslos aus dem Boden. Kein gemütlicher Ort. Das Haus der keifenden Schwiegermutter ist wenig mehr als eine Rampe, die sich wie das Innere einer Schnecke in die Höhe schraubt.Von hoher Warte keift sich’s gut. Elzbieta Ardam taucht auf aus dem Nichts, steht da - ein schwarzes Monster, ganz der Typ der bösen Schwiegermutter - und schimpft und zischt und quäkt. Verbal prügelt sie ein auf Tichon und Katja, das wenig glückliche Ehepaar. Denn das ist die eigentliche Geschichte in Janáčeks unheimlich verdichteter Oper: Es geht um die Terrormacht einer Frau, die ihren Sohn Tichon für ein Weichei hält und die Schwiegertochter Katja verachtet. Dass die sich während einer von der Mutter erzwungenen Reise Tichons in Boris verliebt, dass sie sich zu nächtlichen Eskapaden verführen lässt, dass sie sich schließlich in die Wolga stürzt - das ist eine andere Geschichte. Lothar Zagrosek hat die Stuttgarter Oper zu ihrem Höhenflug angetrieben; jetzt dirigiert er im stolzen "Opernhaus des Jahres" das Frankfurter Museumsorchester. Und verfolgt eine aufregend verwirrende Strategie: Während Janáček den Realismus seiner Vorlage, Ostrowskijs Gewitter, bis zur maschinenhaften Ausweglosigkeit verknappt und damit verstärkt, dirigiert Zagrosek sozusagen die Abstraktion der Gefühle. Er hält das Orchester sachlich, da kann die Alte noch so sehr toben, da mag es stürmen, donnern, prasseln. Mit Hingabe zum Detail formt Zagrosek einzelne Klänge. Doch nie lässt er sich verführen, Janáčeks Stimmungsschwankungen musikalisch abzubilden. Weniger gute Dirigenten würden die Geigen ein wenig mehr schluchzen lassen - und alles würde nach Hollywood klingen. Sie würden die schroffen Felsen, die Hermann Feuchter genialisch als Wand um seine Tapetenbühne gepinselt hat, in Musik meißeln - und Janáčeks Oper wäre billigste Programm-Musik. Lothar Zagrosek überlässt alles Leiden, alle Leidenschaft den Figuren auf der Bühne; im Orchester wütet moderne Sachlichkeit, die grausamer ist als Furcht und Mitleid. In dreimal einer halben Stunde ist die Tragödie vorbei. Doch Anselm Webers Inszenierung gelingt das Wunder, eine beinahe beängstigende Ruhe in das gedrängte Werk zu bringen. (...) |

|

Hören und hoffen Von Klaus Georg Koch Wenn es noch immer Aufführungen gibt, die das Verständnis längst bekannter Opern prägen, dann gehört Janaceks "Katja Kabanova" 1998 bei den Salzburger Festspielen wohl dazu: Christoph Marthaler sperrte die Personen der Oper damals in den deprimierenden Hinterhof eines sozialistischen Mietshauses, an der Wand das Kreuz neben dem röhrenden Hirsch. Es waren die Umstände, das Leben, wie es die Menschen sich bereiten, die die Gemeinheit aus den Figuren herausgepresst haben, den bald als sündhaft empfundenen Ehebruch, Verzweiflung und Vernichtung. Und in einem ähnlichen Sinn modern, die Schranken der Moral und den Schrei der Natur als Kräfte offen legend, die von außen auf die Menschen wirken, dirigierte Sylvain Cambreling die Partitur: Deren Brüche waren nicht nur ein Aufbrechen der Instrumentation, der Melodik, der Harmonie, mit dem die Mittel des Tonsatzes gegen alle Illusion eines schönen Ganzen sichtbar gemacht werden sollten. Es war in ihnen auch etwas zerbrochen, und zwischen den Scherben und Splittern gab es für die Helden keinen Weg. Es ist von enormer Wirkung, mit dieser Lesart noch im Ohr die Interpretation zu hören, die Lothar Zagrosek am Mittwoch in Frankfurt am Main von "Katja Kabanova" gab; über einige Strecken mochte man glauben, ein neues Stück zu hören. Zagrosek, der, wie Cambreling ja auch, über eine ganz außergewöhnliche Erfahrung mit nachromantischem Musiktheater verfügt, hat sich um ein Verständnis der Partitur gewissermaßen von innen heraus bemüht, von den Kräften des Seelenlebens her. Jetzt erscheinen die Brüche, die Abbrüche, die Grate, die Löcher der Partitur nicht nur als etwas, das aus Gründen moderner Wahrhaftigkeit den Figuren auferlegt worden ist, sondern die Figuren selbst können nicht mehr anders, und manchmal, wie im Fall der Katja, können sie überhaupt nicht mehr. Im zweiten Akt trifft sich Katja nachts mit ihrem Geliebten Boris. Da singt sie die merkwürdigen Worte "Jetzt wär es selig zu sterben", die einzelnen Silben im Viervierteltakt zu Triolen gebunden, als ob sie sich sträubte gegen das Tempo der Musik. Und diese kleine Phrase, ein flüchtiges Aufsteigen bis zur kleinen Sexte, allmähliches Zurücksinken, ist vom Komponisten noch nicht einmal mit einem Bindebogen versehen, wie man das aus der Oper der Romantik und des Verismo kennt, und dann bricht die Phrase auch noch ab, bevor im Metrischen Vollständigkeit erreicht wäre. Der Pathos-Bogen wird in die Orchesterstimmen verwiesen, die von dem Sterbens-Motiv überhaupt gar nicht mehr ablassen wollen. So unauffällig herb ist das Pathos dieser Musik. Und in diesen Nuancen hat Zagrosek das Leben der Figuren gefunden. Ein Bruch, eine Pause ist bei ihm zunächst ein Moment, das zwischen zwei klanglichen Ereignissen, zwischen zwei Artikulationen steht. In diesem Moment ereignet sich etwas - man könnte sagen, der Musik geht die Zeit auf. Es gibt ein Bewusstsein, dass etwas zu Ende ist. Und dann wird der Ton dessen gesucht, was nach diesem Einschnitt neu beginnen könnte. Vor allem davon geht der Zauber dieses Abends aus: Dass immer etwas endet. Dass immer ein neuer Ton ergriffen wird. Zu Beginn der erwähnten Szene zwischen Boris und Katja weist eine solche Pause einmal direkt in das Leben der Protagonisten: Sie tut sich auf, nachdem Boris den Namen Katjas unsicher in die Nacht gerufen hat, steht für die Hoffnung auf Erwiderung. Janaceks Komponieren hat viel mit Psychologie zu tun, geht aber darüber hinaus. Es sucht den Ton der Existenz, doch jenseits der Gewissheit, den die traditionellen Zusammenhänge von Melodie und Harmonie bieten, jenseits der langen Melodien und der symmetrischen Architekturen des Takts. Obwohl es sich des Mittels der Einfühlung bedient, ist Zagroseks Dirigieren daher nicht romantisch, nicht nostalgisch. Zagrosek entdeckt bei dem tschechischen Komponisten einen Begriff der Existenz, der im Konzept der musikalischen Moderne sonst kaum einen Platz hat: Es ist eine Existenz, verloren in der Ordnung der Natur und in jener der Sitte. Dem Blick, der sich, etwa an Tschechow geschult, vor allem auf das Soziale in dieser Oper richtet, entgehen vielleicht die vielen Bezüge zur Natur. Aber Katja schwärmt in ihrer Erlösungssehnsucht immer wieder etwa vom fast himmlischen Gesang der Vögel, und Zagrosek hat fein darauf hingewiesen, wie dieser Gesang sowohl nach dem Anfang wie auch vor dem traurigen Selbstmord am Ende der Oper im Orchester angestimmt wird. Der Gesang der Menschen in "Katja Kabanova" löst sich ja nie vom Gewicht der Erde, hat immer wenig Luft. Katja träumt nur vom Fliegen; dass sie sich im Wasser der Wolga wegtreiben lässt, ist dann im doppelten Sinn eine Selbstaufgabe. Musikalisch hat die Frankfurter Oper zum Beginn dieses kleinen Janacek-Gedenkjahres viel erreicht, zumal das Museumsorchester Zagroseks Ideen schön umzusetzen wusste - ohne dieses Engagement geht es ja nicht, der Ton muss von jeder einzelnen Orchesterstimme ergriffen werden. Die Sänger wirkten gut in das musikalische Konzept eingebunden, sie waren auch so besetzt, dass vom Charakter der Rollen nichts verraten wurde. Nur die Inszenierung Anselm Webers wirkte doch zu unspezifisch, als dass der Abend eine ganz große Musiktheaterleistung hätte werden können. Die Welt des Sozialen, des Hauses einfach durch ein Tapetenmuster auf die ganze Bühne auszudehnen, war zunächst keine schlechte Idee. Weber machte auch manche innigen Momente möglich. Seine Figuren wirkten passiv, durchaus plausibel. Aber auch als Leidende wurden sie von den großen Mustern der Dekoration verschluckt. So wirkten sie halb verloren in einem Spiel, dessen Musik woanders spielte. |

|

Janáceks "Katja Kabanová" in Frankfurt Von Johannes Bolwin Leos Janácek (1854-1928) genießt als einer der ersten stark dem Realismus verpflichteten Opern-Komponisten hohen Stellenwert. Dennoch gehört sein Name im Repertoire keinesfalls zu den häufig anzutreffenden - was wohl auch an den sprachlichen Hürden liegt. Seine großen Bühnenwerke schrieb Janácek, der vom Kafka-Herausgeber Max Brod geschätzt und gefördert wurde, erst spät. Die Uraufführung seiner Oper "Jenufa" ("Ihre Ziehtochter") erlebte er als 50-Jähriger; bei seinen anderen bekannteren Opern hatte er, dessen 150. Geburtstags 2004 gedacht wird, die 60 schon weit überschritten. "Das schlaue Füchslein" kam in deutscher Erstaufführung gar erst ein Jahr vor Janáceks Tod aus dem Bau, in Mainz am Rhein. Die Flämische Oper Antwerpen steuert unter Haus-Chef Marc Clémeur ihre Janácek-Reihe bereits in die dritte Runde. Für die Oper Frankfurt hat Anselm Weber den Dreiakter "Katja Kabanová" eingerichtet. Es ist die in einem kleinbürgerlich-patriarchalischen Normengefüge verspannte Tragödie einer jungen Frau: Aus Scham und Verzweiflung angesichts eines platonischen Seitensprungs und aus unerfüllter Liebessehnsucht stürzt sie sich in die eiskalte Wolga. Es ist eine komprimierte, dunkle, schroffe, musikalisch trotzig aufbegehrende "Katja". Wobei Weber der Versuchung widersteht, das sozialkritische, nur rund 100-minütige Miniatur-Melodram allzu nah am Wasser zu verpflanzen. Ästhetisch sucht die Arbeit vielmehr die Nähe zu Brittens in Frankfurt überaus erfolgreicher Oper "Turn of the screw". Optisches Zentrum zwischen mächtigen Schattenwänden und zerklüfteten Felsformationen (Bühne: Hermann Feuchter) ist ein schneckenhausartiges Hauptquartier; hier lauert die herrschsüchtige Kaufmannswitwe Kabanicha (Ehrfurcht gebietend, mit soldateskem Lederkluft-Habitus: Elzbieta Ardam) wie die Spinne im Netz und legt Stolperdrähte aus. Die Liebe zwischen ihrer Schwiegertochter Katja (einfühlsam, poesievoll: Monika Krause) und dem Träumer Boris zerstört sie aus Eifersucht und bösem Prinzip. Raffinierter Dreh zum Finale: Da wird die Selbstmörderin von mächtigen, ineinander fahrenden Schleusenwänden verschluckt. Das schwiegermütterliche "Danke" - es gilt dem Todessprung, nicht der Bergung der Leiche. Die Solisten, die in tschechischer Sprache singen, leisten Beachtliches. Nicht zuletzt gefällt Jenny Carlstedt als liebreizende Varvara, lebenslustiger Gegenpol zur düster brütenden Katja. Lothar Zagrosek, sonst in Stuttgart am Pult und dort demnächst mit der "Zauberflöte" beschäftigt, streicht die Qualität der kleinteiligen, auf engstem Raum pulsierenden "Wortmusik" heraus. Kenntnisreich folgen Zagrosek und das Museumsorchester den abrupten Wendungen der Musik; kunstvoll verwoben ist der bald östlich-herbe und meditative, bald folkloristisch-tänzerische Ton mit avantgardistischer Finesse und der tumultartigen Sinfonik des berühmten Gewitters. Sehr sehens- und hörenswert! |

|

Theatre: Katya Kabanova By Shirley Apthorp Frankfurt is as adept as the next German opera house at the modish business of reinventing the plot in the name of interpretative creativity. So it was brave to let theatre director Anselm Weber take an unfashionably conservative line with Janácek's Katya Kabanova. Not that Weber's production, which marks the composer's 150th birthday, is without invention. Hermann Feuchter's set is a peeled-open, pared-down house in a world of graveyard chill. A spiral staircase, adorned with oppressively flowered wallpaper, rotates within a cold, grey void. There is no Volga for Dikoi to admire or for Katya to drown in. Instead, the heroine drinks poison from a thermos. Yet the story is faithfully told, relationships drawn vividly, characters painfully true to life. Though we are given few ground-breaking theatrical insights, we are treated to a touching account of a great piece. Later in the production run, Lothar Zagrosek seemed to be battling with an orchestral "B" cast; string-players stumbled and slipped on the short, jagged lines of the score, the orchestra battling audibly with the unfamiliar vocabulary of Czech sounds. To play these phrases cleanly if you haven't grown up with them is not easy; if you've missed the main rehearsal period, even less so. The rostering of orchestral players is one terrible drawback of the German repertoire system. That said, Zagrosek's take on the piece was compassionate, tender and full of psychological insight. Monika Krause's somewhat matronly Katya was beautifully offset by Jenny Carlstedt's electric performance as Varvara, all wiry rebellion and passion. Add a broken-spirited, weak-willed Boris (Michael König) and his shrill dominatrix of a mother (the formidable Elzbieta Ardam) and you have the makings of a gripping social drama. From the beginning, it's clear Katya has no real way out, yet the tension builds inexorably. It's not new. But it's good. |

|

Le anime morte Un fondale alla Emilio Vedova eseguito nella triste gamma dei grigi introduce inequivocabilmente lo spettatore nel clima dell'opera "Kát'a Kabanová", così come l'ouverture ne dipinge con poche e decisive pennellate tutta l'atmosfera. Gli interpreti siedono su panchine che ricordano pietre tombali: l'inferno della provincia russa. Al centro della scena girevole contrasta una costruzione tappezzata con motivi a fiori: è la torre dominio ("dom" in russo significa casa) della tirannica suocera Kabanicha. Gli archi accompagnano il monologo-delirio di Kát'a che rivive la sua infanzia trasfigurandola. Nell'ultima scena del primo atto la musica riassume lo scontro fra i due mondi di Kát'a a e di Kabanicha. Le voci degli amanti Kát'a e Boris risuonano dal retroscena: presagio d'oltretomba? Il pavimento del palco inarcato dalla parte del pubblico comunica nel terzo atto l'atmosfera della tempesta metereo-logica ed interiore. Un grigio sipario avvolge pietosamente Kát'a nel momento del suicidio, sono i flutti del Volga. Una delicata regia, riuscitissima, una scenografia concentrata in elementi essenziali, rispettosi del primato della musica. Interpreti vocali coscienti del loro ruolo e all'altezza delle esigenze della partitura. Un'interpretazione musicale capace di sottolineare in ogni momento la struttura drammatica dell'opera di Janácek: questa prima di Francoforte conferma le potenzialità di una perla nella storia dell'opera moderna. Patrizia Frada |