|

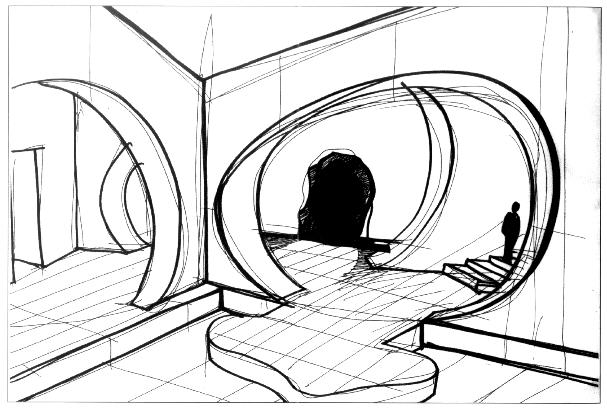

Arila Siegert Zur Premiere von Alessandro Scarlattis Oratorium "La Giuditta" szenisch Repräsentieren wollte man mit diesem Oratorium vor allem; es hat aber auch etwas von Werbung, Mission. Verstehen könnte man es sowohl als religiöse Animation wie als politische Propaganda. Und das im doppelten Sinn, sowohl was die Figur der Judith betrifft wie auch die Form. Gedichtet wurde das Libretto von einem Kurien-Kardinal, aufgeführt in dessen hochherrschaftlicher Römischer Residenz. Und komponiert hat es einer der berühmtesten Komponisten seiner Zeit. Ein Politikum jedenfalls. Was die Figur der Judith betrifft: sie ist historisch nicht verbürgt. Vielmehr werden in Judith Vorgänge und Figuren der Geschichte über den Kampf der Juden gegen äußere Feinde projiziert; hier sind es die babylonischen Eroberer. In der Bibel findet sich die Judith-Geschichte nur unter den „Apokryphen". Aufgetaucht ist sie im hellenistisch-humanistischen Zeitalter (2./1. vorchristliches Jahrhundert) und sollte wohl ihrem Glauben gegenüber gleichgültig gewordene Juden wieder fester binden. Der Bibel-Übersetzer Hieronymus integrierte die Judith-Geschichte in seine Vulgata, die lateinische Bibel. Sie passte ihm gut als Zeichen. Zum anderen das Oratorium: Als musikalische Form entstand es in den Zeiten der Gegenreformation. Die katholische Kirche wollte gewisse Punkte der Lutherischen Kritik am Papsttum für eine neue Vertiefung des Glaubens aus dem biblischen Wort aufgreifen, umsetzen in Andachten, Laien-Bekenntnissen im Kreise der Gemeinde. Die musikalische Ausschmückung solcher Gottesdienste mit einer Predigt im Mittelpunkt (zwischen den beiden Teilen des Oratoriums) wuchs dann im 17. Jahrhundert zu der musikalischen Form des Oratoriums. Die in jener Zeit sich entwickelnde Oper diente dabei als Folie. Auffällig und etwas Besonderes an sich: im Zentrum dieser Geschichte steht eine Frau als Heldin, eine Konzession wohl an den aufgeklärten Zeitgeschmack. Aber es knüpft auch an bei älteren jüdischen Überlieferungen. Jahwe war ursprünglich ein sexuell nicht definiertes Wesen, jedenfalls kein patriarchaler und schon gar kein unbeweibter Gott. Zudem wurden in jüdischen Kultstätten einst durchaus auch weibliche Gottheiten verehrt. Nach der babylonischen Gefangenschaft erstand diese weibliche Figur der „Aschera" als Göttin der Weisheit (Pendant in der griechischen Sage: die streitbare Athene) neu. Auf sie ist möglicherweise diese Judith bezogen. Judith jedenfalls ist durchglüht von ihrer „Mission". Sie nimmt es auf mit einer überlegenen Soldateska und einem Feldherren, der sich über alle erhaben fühlt. Und sie stellt mit ihrer Tat die memmenhaften Oberen ihres Volks bloß. Judith und Holofernes – es ist eine die Fantasie in vieler Hinsicht beflügelnde Geschichte. Blut und Erotik mischen sich von jeher blendend, zumal im religiösen Umfeld. Judith, die Witwe, dürstet nicht nur wie die Mit-Eingeschlossen von Betulia nach Wasser, sie dürstet nach Leben. Holofernes hat den in der Bergfestung belagerten Juden den „Wasserhahn" abgedreht. Er wartet nur darauf, dass auch sie endlich ihre Stadt dem Assyrer übergeben. Die meisten Betulier sind auch bereit, nur Judith wagt den Widerstand, sieht ihre Chance. Mit List und den Mitteln einer Frau – in dem frommen Oratorium werden die allerdings dezent herunter gespielt – geht sie ins Lager, verbringt bei und/oder mit Holofernes fünf Tage und Nächte. Sie kehrt zurück mit seinem Kopf. Was erlebt diese stolze Frau mit diesem selbstverliebten Mann? Wie kommt sie zurück, was trieb sie zu ihm? Nur ihre Stadt zu retten? Wer ist Judith? Eine Terroristin, schwarze Witwe? Oder ist sie wie etwa später bei Vivaldi eine „Triumphierende"? Bei Scarlatti wird sie (1693/94) musikalisch gezeichnet als amazonenhafte Heroine mit hochdramatischen Koloraturen. Holofernes dagegen erscheint etwas leichtgeschürzt, fast lächerlich in seinen Allüren. Gleichwohl ist er ein ihr ebenbürtiger Gegner. Mit besonders geschmeidigen Arien ausgestattet der Capitano, ein Überliefer, der sich erst bei Holofernes verdingt, dann zu den Juden zurückgeht und zeitweise mit Verdächtigungen überhäuft, geschmäht wird. Die eigentliche „Adresse" aber ist Ozia, der politische Führer der belagerten Juden. Er hat ebenfalls ein Auge geworfen auf Judith, verteidigt sie gegen die kleinlichen Vorbehalte der religiösen Führer, bewundert sie, ihren Mut. Wird er Konsequenzen daraus ziehen? Hebbel hat in seiner Dramatisierung (1840) Holofernes als einen General gezeichnet, der eigentlich selbst Gott sein will anstelle seines Königs Nebukadnezar. Und Judith ist bei ihm eine junge Frau, die mit 14 verheiratet werden sollte, deren Mann aber in der Hochzeitsnacht „verrückt" wurde und bald starb. Nach jüdischem Recht durfte eine solche Frau, obwohl Jungfrau und unberührt, keinen Mann mehr haben. Am Ende will Judith getötet werden, sollte sie ein Kind aus ihrer Verbindung mit Holofernes gebären. Freud geht noch einen Schritt weiter. Für ihn ist bei Judith der Sexualtrieb das Motivierende; Judith versteckt den lediglich unter einem patriotischen Label. Und das Köpfen des Holofernes sieht er als Kastrationsersatz. Für die christliche Welt des 17./18.Jahrhunderts ist Judith aber immer auch eine Galionsfigur des „Abendlandes", eine Art späte Kreuzfahrerin im Kampf gegen die Herrschaft der Türken. 1683 waren die Türken bereits zum zweiten Mal vorgerückt bis nach Wien. Und erst im Frieden von Karlowitz 1697 konnte der Einfluss des Osmanen-Reichs im Mittelmeer von der „Heiligen Allianz" eingedämmt werden. Ein Oratorium wie dieses sollte Opferbereitschaft wecken. Und Kardinal Pietro Ottoboni, seines Zeichens Vizekanzler des Papstes, seines Großonkels Alexander VIII, zieht alle ihm möglichen Register. Angst vor dem islamischen Orient – und umgekehrt – beherrscht die Politik bis heute in vielen Facetten: als „Kampf der Kulturen", als Ringen um einen Frieden in Palästina/Israel. Kess das alles beiseite wischend nennt sich die Vorsängerin einer derzeit angesagten Popgruppe „Judith Holofernes". Scarlatti hat im Friedensjahr 1697 noch eine zweite Version der „Giuditta" komponiert, nun nach einem Text von Kardinal Ottobonis Vater Antonio. In ihr konzentriert sich das Geschehen auf das Trio Holofernes, Judith und deren Amme. Die Amme ist hier Judiths Gehilfin und sozusagen Beichtmutter, sie singt Holofernes in den Schlaf. Deren Arie ist in dieser Produktion adaptiert und an den Schluss gestellt. In ihr bricht sich das innere Erleben Judiths Bahn. Staatstheater Mainz, Kleines Haus, 13. Oktober 2007

|