| |

|

28.04.2008

Sodom unter Algengrün

Hybris mit Niobe: Adriana Hölszkys Neuvertonung und Agostino Steffanis Originaloper bei den Schwetzingen Festspielen

VON STEFAN SCHICKHAUS

Einen besonders prägnanten Bildvergleich hat Adriana Hölszky gefunden. Die Barockoper "Niobe, Regina di Tebe" sei wie ein versunkenes Schiff, Algen würden die scharfen Kanten überziehen mit mildem Grün. Ihre eigene Niobe-Komposition, "Hybris" betitelt, dagegen hole das Schiff aus der Tiefe ans grelle Licht. Wo es dann verfault rieche, aber auch erbarmungsloser wirke.

"Hybris/Niobe", ein "Drama für Stimmen" von Adriana Hölszky, wurde jetzt zur Eröffnung der Schwetzinger Festspiele uraufgeführt. Es sollte dabei als Prolog dienen für jene barocke Oper über Niobe, Thebens Lady Macbeth, die sich göttlich wähnte und von den Göttern dafür schrecklich bestraft wurde. Thomas Hengelbrock hatte diese Partitur des Barockmeisters Agostino Steffani aus dem Jahr 1688 ediert und für Schwetzingen eingerichtet. Und weil man beim Südwestrundfunk-Festival, dem eigenen Anspruch einer "Schwetzinger Dramaturgie" verpflichtet, nicht nur Altes wiederentdecken, sondern auch Neues initiieren möchte, beauftragte man die Komponistin aus Bad Cannstatt damit, das antike Schiff zu entzaubern und vom Schlamm zu befreien.

Was da zum Vorschein kam: Man kann es schwer nur benennen. Das Schiff roch nicht nur streng, es zerfiel auch in kaum mehr erkennbare Partikel. In einem Flügelsaal des Schlosses reihten sich 30 Sängerinnen und Sänger des SWR-Vokalensembles Stuttgart (präzise geleitet von Denis Comtet) in Sechsergruppen auf, zentral standen sechs Solisten, in der Stimmdisposition bezogen auf das Personal von Steffanis Barock-"Niobe" - also unter anderem bestückt mit drei Countertenören, die zu finden für solch ein musikalisches Material schwer genug gewesen sein dürfte.

Nur Bruchstücke und Kraftworte

Zu verstehen war: Im Grunde nichts. Adriana Hölszky hatte das Libretto von Yona Kim nur bruchstückhaft verwendet, sie schien den Text nach Kraftworten durchleuchtet zu haben. "Schweiß", "Wollust", "Sodom" "Schenkel", solche Energiezentren regten die Komponistin an zu einer Musik, die die Luft aus dem heißen Raum heraussaugte. Chor und Soli wechselten in immer kürzeren Abständen, die Beschleunigung immerhin gab eine Dramatisierung vor.

2004, bei ihrem letzten Schwetzingen-Beitrag "Der Gute Gott von Manhattan", wurde Hölszky eine gewisse Maßlosigkeit im Umgang mit dem Orchester angekreidet, 48 Instrumente samt Alphorn mussten sich damals ins kleine Rokokotheater zwängen lassen. Diesmal, Hybris im Gegenteil, verzichtete sie ganz auf alles Instrumentale und notierte dem Chor ein Scheininstrumentarium in die Partitur. Die Dreißig vom Vokalensemble spielten also gewissermaßen Lufttrommel und Lufttriangel, stets waren die Hände mit Als-ob-Spiel beschäftigt, manchmal kam ein entsprechendes Geräusch dazu aus ihren Kehlen. Auch die Füße hatten einen Part, der aber im Resultat zu vernachlässigen war. Diese Ironieebene verstärkte das Pathos, mit dem die Solisten (unter ihnen herausragend der enorm vielgestaltige Sopranist Yosemeh Adjei) ihre Kräfte zum Ausdruck zu bringen hatten.

Das Schiff am Meeresgrund, es war der größere Schatz. Thomas Hengelbrock hat in den letzten gut zehn Jahren schon allerlei Altertümer neu aufbereitet für Schwetzingen, doch mit dieser Steffani-Oper ist ihm ein ganz besonderer Fang gelungen. Überaus farbig, nach französischer Mode, ist sie besetzt, mit Harfe, Flöten, Oboen und Regal erinnert sie an die "L'Orfeo"-Prächtigkeit des Spätrenaissance-Orchesters. Und vom Balthasar-Neumann-Ensemble wurde sie kernig, aufreizend und mit der für Hengelbrock typischen ausgeprägten Physis wiederbelebt.

Auf dem Weg zur Gottgleichheit

Besonders stark ist Steffani dann, wenn er seine Musik arios und sinnlich und wie endlos fortspinnt, etwa in jener Gamben-tönenden wunderlichen Nachtmusik, die König Anfione in seinem Tempel der Harmonie zeigt.

Jacek Laszczkowski hatte für diese Szene genau die richtige Altstimme, wie mehlbestäubt, nie brillant - seine Counterkollegen Pascal Bertin (Clearte) und Peter Kennel (Creonte) zeigten sich dagegen vergleichsweise handfest, Bertin nicht immer ganz glücklich wirkend ob seiner ständige Registerwechsel verlangenden Partie. Maria Bengtsson als Niobe sang superb, wurde aber vom ansonsten wirkungssicher arbeitenden Regisseur Lukas Hemleb als eine Frau auf dem Weg zur Gottgleichheit zu sympathisch ausgestaltet. Die Hybris im Musiktheater, sie blieb diesmal dann doch alleine Adriana Hölszky vorbehalten.

Schloss Schwetzingen: 30. April, 1. und 3. Mai.

[ document info ]

Copyright © FR-online.de 2008

Dokument erstellt am 27.04.2008 um 16:24:02 Uhr

Erscheinungsdatum 28.04.2008 |

| |

|

28.04.2008

Da zerplatzen die schwarzen Ballons der Illusionen

Eröffnung der Schwetzinger Festspiele mit einer Hölszky-Uraufführung und Agostino Steffanis Oper "Niobe"

Von Werner Müller-Grimmel

Seit der Gründung der Schwetzinger Festspiele werden dort alte, zu Unrecht vergessene Opern und zeitgenössische Musiktheaterstücke gleichermaßen präsentiert. Bei der diesjährigen Eröffnungsproduktion hat man nun diese zur Dramaturgie des Festivals gehörende Kombination erstmals im Rahmen eines Abends verwirklicht, der dadurch freilich wagnersche Längen erreicht.

Im Zentrum des Doppelprojekts steht Niobe, deren Hochmut durch den Tod ihrer Kinder bestraft wird. Vor Agostino Steffanis Oper "Niobe, Regina di Tebe" von 1688, die mit Pause allein fast vier Stunden dauert, erklingt das A-cappella-Werk "Hybris/Niobe" der in Stuttgart lebenden Komponistin Adriana Hölszky, ein knapp halbstündiges "Drama für Stimmen", das wie die einst im Vorfeld der Gattung Oper entstandenen Madrigale eine Art vokales Theater bietet.

Beide Stücke werden in Schwetzingen von Spezialisten für das jeweilige Repertoire interpretiert. Steffanis "Niobe" ist im Rokokotheater bei Thomas Hengelbrock und "seinem" historisch vital musizierenden Balthasar-Neumann-Ensemble in besten Händen. Dasselbe gilt auch für die komplexe Riesenpartitur von Hölszky und für das im Kammermusiksaal von Denis Comtet umsichtig dirigierte SWR-Vokalensemble Stuttgart. Hölszky hat Yona Kims Textvorlage, die auf Luigi Orlandis Libretto zu Steffanis Oper sowie auf Motiven von Ovid, Shakespeare, der Bibel und Jakob Michael Reinhold Lenz" "Landplagen" basiert, weitgehend in vielstimmig aufgefächerten, semantisch nicht mehr fassbaren Klang aufgelöst. Zuweilen aber tun sich kleine Fenster für verständlich gesprochene Worte auf.

Ruth Weber, Raminta Babickaité, Timothy Sharp, Michael Hofmeister, Hagen Matzeit und Yosemeh Adjej bewältigen ihre horrend schwierigen Partien ebenso spektakulär wie die restlichen dreißig solistisch eingesetzten Choristen, die hier das Publikum von allen Seiten einer opulenten akustischen Klangdusche aussetzen. Niobes Maßlosigkeit mag Leitbild gewesen sein für diesen Aufruhr entfesselter Vokalisen, Geräusche und Schreie, dieses Inferno fantastischer Laute, das von wildem Wedeln und Gestikulieren umwickelter Handgelenke begleitet wird.

Bei Steffani dankt der mythische König Anfione von Theben gleich zu Beginn ab, um sich friedlich seiner Kunst zu widmen. Orlandis Libretto erzählt von Tapferkeit, Liebe, Verführung, Intrigen, Zauberei, Betrug, subtilen Grausamkeiten, Täuschung, Hochmut und Verzweiflung. Agostino Steffani (1654-1728), der schon als Knabe aus Italien nach München kam, bei Kaspar Kerll als Komponist ausgebildet wurde und später auch in Rom und Paris studierte, hat das packend und stringent vertont.

Deutsche Polyfonie, venezianische Operntradition und von Lully übernommene Elemente finden sich hier in einer frühen europäischen Synthese, in der buffoneske Plapperarien, fetzige Tänze, harmonisch kühne Wendungen und Dissonanzen, exzessive Chromatik, überirdisch schöner Gesang, aufgewühlte Continuobegleitung und französische Instrumentalfarben ihren Platz haben.

In Schwetzingen bezaubert der phänomenale Countertenor Jacek Laszczkowski als Anfione mit zart verschwebenden Pianotönen, furiosen Koloraturen und satter Stimmfülle bis in höchste Sopranregionen. Steffani hat für diese Figur wahre Wunder an sphärisch entrückten Arien komponiert, in denen die Zeit regelrecht stillsteht. Auch Maria Bengtsson als lasziv-vitale Niobe, Ana Maria Labin als Manto, Lothar Odinius als impulsiver Tiberino, Pascal Bertin lüsterner Clearte, Matjas Robavs als mephistohafter Poliferno sowie Peter Kennel, Delphine Galou und Tobias Scharfenberger singen glänzend.

Lukas Hemlebs Inszenierung lässt den von Andrea Schmidt-Futterer mit Versatzstücken aus Antike und Barockzeit kostümierten Figuren ihre Fremdheit, verdeutlicht ihr grausames Spiel mitunter durch rüde Brutalität, lässt aber auch Raum für humoristische Elemente. Ein krakenartiges Monster spuckt Gestalten aus und saugt sie glucksend wieder ein. Wenn die schwarzen Riesenballons von Niobes Illusionen platzen, klingt das wie Pistolenschüsse. Anfione findet sich nach einer veritablen Himmelfahrt ernüchtert im Heizkeller wieder. Raimund Bauer (Bühne und Licht) nutzt die ganze Tiefe des Raums und zaubert mit Spiegelwänden, Schattenspielen und Nebelschwaden. Klaus-Peter Kehr, seit 1996 bei den Schwetzinger Festspielen für den Bereich Oper künstlerisch verantwortlich, verabschiedet sich mit dieser Produktion. Eine Ausstellung großformatiger Fotografien von Monika Rittershaus im Schwetzinger Xylonmuseum lässt Höhepunkte seiner Ära Revue passieren.

Weitere Aufführungen: 30. April sowie am 1. und 3. Mai

|

| |

|

28.04.2008

Zeitgenössisches und Barockes zur Eröffnung der Schwetzinger Festspiele - Hölszkys "Hybris/Niobe" uraufgeführt

Warten, bis die Seele nachkommt

Was bleibt zurück, wenn der Vorhang fällt? Verlassene Kulissen, das leise Wispern der Zuschauer im Foyer, Erinnerungen an berührende extreme Gefühlslagen.

VON SUSANNE BENDA

Das gilt für die barocke Oper ebenso wie für jenes "Drama für Stimmen", das jetzt zur Eröffnung der Schwetzinger Festspiele erklang: Adriana Hölszkys "Hybris/Niobe", das hier als zeitgenössisches Vorspiel zu Agostino Steffanis 1688 in München uraufgeführter Oper "Niobe, Regina di Tebe" gegeben wurde, endet mit flüsternden Stimmen im Chor, der sich zu entfernen scheint.

Im letzten Amtsjahr des Schwetzinger Opern-Verantwortlichen Klaus-Peter Kehr fanden so erstmals die Eckpfeiler der Schwetzinger Musiktheater-Dramaturgie, das Alte und das ganz Neue, an einem einzigen Abend zusammen.

Das Neue, Hölszkys knapp halbstündiges Stück "Hybris/Niobe", wirkte mächtig nach auf die anschließende, gut dreistündige Opernproduktion - auch wenn mancher Zuschauer vielleicht etwas warten musste, bis nach der geballten Ladung elaborierter zeitgenössischer Vokalklänge im Kammermusiksaal des Schwetzinger Schlosses seine Seele bis ins Rokokotheater nachkam. Schließlich bewegte man sich von extremer Reduktion hin zu extremer Dekoration und prachtvoller Redundanz.

Dabei dient die antike Erzählung von der thebanischen Königin Niobe, deren Überheblichkeit die Götter mit Versteinerung bestraften, beiden Werken als Grundlage, doch sie verbindet sie nicht. Auch dass Hölszkys Librettistin Yona Kim ihren Text mit Jakob Michael Reinhold Lenz" "Die Landplagen" durchsetzte, gibt lediglich eine Richtung des Denkens vor. Denn in "Hybris/Niobe" ist der Text nur da, um Musik zu werden. Hier soll diese als reines Vokalwerk alles sein und darstellen: Theater, Text, Orchester und Kulisse, Aktion und Reaktion, Individuelles und Kollektives.

So wie sich Adriana Hölszky, wenn man mit dieser wundervoll tiefgründigen, hochsensiblen Frau spricht, in ihrem Denken nie wirklich aus ihrer Musik herausbegeben mag und kann, so markiert auch das neue Stück der Stuttgarter Komponistin einen weiteren Schritt hin zu einer vollkommenen Durchmusikalisierung der Vorlage. Dass der Text, den die virtuos agierenden Ausführenden, das SWR-Vokalensemble und sechs Solisten unter der Leitung von Denis Comtet, vortragen, in seiner Zerstückelung und Verschachtelung nahezu unverständlich bleibt, ist deshalb pure Absicht. Ihm tut allerdings ein wissendes Publikum gut.

Grundsätzlich kann man dem alten wie dem neuen Stück mit Gewinn auf zweierlei Weise begegnen: gut informiert - oder ganz naiv. Im ersten Fall wird man staunend verfolgen, wie sich bei Hölszky eine mit feinsten Informationen pickepackevoll gepackte überdimensionale Partitur, die eigene Systeme etwa für Hand- und Fußbewegungen des Chores enthält und aus dem feinen Zusammenwirken unterschiedlicher Klänge reizvollste Wirkungen zieht.

Wie also aus dem musikalischen Urgrund des rein Vokalen, in dem der Mensch gleichsam nackt und bloß dasteht, etwas gesagt wird über das Scheitern und das Gelingen der menschlichen Gesellschaft.

Bei Steffanis Oper, einem ebenfalls höchst elaborierten und seinerzeit hochmodernen Stück, wird der kenntnisreiche Hörer den Reiz der zu reiner Schönheit geronnenen Zeit erkennen. Er schlägt sich etwa in einer Arie des Königs Anfione nieder, die den ganzen weiten Raum der (Sphären-) Harmonie langsam meditierend zu durchschreiten scheint. Thomas Hengelbrock am Pult und das Balthasar-Neumann-Ensemble im Orchestergraben umgaben Steffanis fein charakterisierende, oft sehr bildhafte Musik zu einem Libretto voller Unwahrscheinlichkeiten mit schönsten Klangfarben: Dass man viele Teile des Stücks - Arien, Duette voller formaler, rhythmischer und instrumentatorischer Grenzüberschreitungen - für lohnenswerte Wiederentdeckungen befand, lag auch an der hohen Qualität ihrer Interpretation. Schade nur, dass die Sänger mit dieser nicht ganz Schritt hielten und dass Lukas Hemleb nicht wirklich Regie führte, sondern die Figuren nur ein wenig im Raum spazieren führte.

Und der naive Zuhörer? Er hörte es zunächst von den vier Seiten des Saales singen, schreien, knacken, rauschen, sirren, er hörte extreme Vokalartistik etwa von Ruth Weber in Hölszkys Partie der Niobe. Er wurde hineingezogen in den Rausch eines Hochkonzentrierten, höchst Sinnlichen. Die abstruse Handlung der barocken Oper danach dürfte diesem Hörer unverständlich erscheinen. Vielleicht hat ihn aber das Gefühl der Schwerelosigkeit erfasst, das sich auch in dem Stück mit seinen vielen wie eingefroren wirkenden Gefühlslagen mitteilt.

Am Ende bleiben Kulissen: Pappmaché beim alten, Klänge und Geräusche beim neuen Stück. Mit Lust hätte man sich nach der Barockoper ein zweites Mal zu Andrea Hölszkys starkem, strengem Stück begeben.

Weitere Termine der Opern-Doppelabende am 30. April sowie am 1. und 3. Mai |

| |

|

28. April 2008

Schwetzinger Festspiele: Der umjubelte Doppelabend "Niobe/Hybris" von Adriana Hölszky und Agostino Steffani eröffnet das Festival fulminant

Schönheit, die wahnsinnig macht

Von unserem Redaktionsmitglied Stefan M. Dettlinger

Es ist ein langer Abend im Schwetzinger Rokokotheater, ein Abend, der so sehr weh tut wie auch gut. Um die Hybris von Thebens Königin Niobe geht es hier, also den Hochmut, der Niobe einst veranlasste, sich selbst als von Atlas und Jupiter abstammende Göttin zu inthronisieren, die wirklichen Schöpfer aber als unwürdige Abgötter zu bezeichnen. Solch Überheblichkeit bleibt - zumindest in Ovids "Metamorphosen" - nicht ungestraft. Der Tod von Niobes 14 Kindern gehört genauso zur Vergeltung der (echten) Götter wie die Verwandlung selbst: Niobe, die Wunderschöne, die Grausame, wird in Stein verwandelt. Lapidar.

Die Metapher der Starrheit könnte für diesen Abend gleich doppelt gelten: Viereinhalb Stunden Oper über sich ergehen zu lassen, dazu vom Rande der Repertoirewelt, also dem zeitgenössischen Stimmendrama und der Oper des ausgehenden 17. Jahrhunderts - das ist durchaus und selbst für wagnertrainiertes Sitzfleisch harter Tobak, da könnten einem schon auch die eigenen Glieder erstarren.

Ein Abend der Superlative

Doch Klaus-Peter Kehr, der in den vergangenen 13 Jahren bei den Festspielen die so genannte "Schwetzinger Dramaturgie" kultivierte, beschert uns einen Abend der Superlative. Höchste Spannung. Höchster Genuss. Und das alles aus einem höchsten Risiko heraus entwickelt.

Da ist zum einen "Hybris/Niobe", das von der 1953 in Bukarest geborenen Adriana Hölszky verfasste Drama für Stimmen, für dessen Libretto Kehrs Frau und "Guter Gott von Manhattan"-Texterin Yona Kim Ovid, Shakespeare, die Bibel und Jakob M. R. Lenz' "Die Landplagen" geplündert hat. So beginnt es. Mit einer überwältigenden Welle von 25 Minuten Geräuschmusik, überraschend, schmerzend, die Spannung sukzessive steigernd, von Mündern, Kehlen, Rachen, Händen, Stimmbändern und durch Fußstampfen produziert. Das SWR Vokalensemble unter Denis Comtet in Hochform, ebenso die Solisten, Ruth Weber (Niobe), Yosemeh Adjei (Amphione), Hagen Matzeit (Clearte), Michael Hofmeister (Creonte), Raminta Babickaité (Nerea), Timothy Sharp (Tiresio). Dass man die Story dabei nicht verfolgen kann: unbedeutend. Entscheidend ist hier die Stimmung, man plagt sich - im positiven Sinne - durch die Kunst hindurch ins erkenntnisreiche Licht.

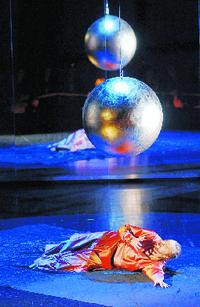

Dann: "Niobe, regina di Tebe", ein Dreiakter von Luigi Orlandi mit Musik von Agostino Steffani. Steffani, bekannt vor allem durch seine Kammermusikduette, die Händel maßgeblich beeinflussten, schrieb Musik, die betrunken, Arien, deren Schönheit einen schlicht wahnsinnig macht. Regisseur Lukas Hemleb konzentriert sich radikal auf die Psychologie und Führung der Personen, die zum Greifen nah werden. Viel braucht er dazu nicht: Bühnenbildner Raimund Bauer lässt Wände herunter, eine Riesen-Diskokugel, Prospekte und bläst Luftballons auf. Auch Andrea Schmidt-Futterers Kostüme sind unauffällig, sie changieren zwischen barocker Weltlichkeit und buddhistischem Zitat. Eindrucksvolle, ästhetische Bilder entstehen, doch sind sie eigentlich unprätentiös.

Man glaubt sich selbst im Himmel

Aber nur so gelingt die Zusammenziehung der Aufmerksamkeit auf das Wesentliche, die Konflikte, die Seelenbefragung, das Drama. Die Musik tut das Übrige. Mit Thomas Hengelbrock und dem Balthasar-Neumann-Ensemble im Graben und Rücken, intensiviert sich die Suche nach dem Abgrund zwischen Gott und Mensch, obwohl: Wer den Sopranisten Jacek Laszczkowski als Anfione im Palast der Harmonie hört, wer diese entrückten, langen, von Bratschen verlängerten Töne seines "Freundliche Himmel, verleiht nun diesen Lippen den Wohlklang eurer Laufbahnen" vernimmt, glaubt sich selbst dort oben.

Auch Ana Maria Labin (Manto) singt wunderbar. Sie trifft den alten, schnörkellosen Ton und gestaltet beseelt und mit viel Freude. Maria Bengtsson ist stimmlich vielleicht keine geborene Niobe. Unruhig, vibratoreich und wenig entspannt klingt die Partie, doch sie steigert sich bis zur Arie "Verhängnisvolle Bilder, von Orgel begleitet, zu einer glänzenden Formung. Mit Amme Nerea (tonschön: Delphine Galou), Feldherr Creonte (hochvirtuos: Peter Kennel), Zauberer Poliferno (majestätisch: Matjaz Robavs) und Prinz Tiberino (heldisch brillant: Lothar Odinius) wartet die Produktion mit großartigen Stimmen auf.

Dass gegen 23.30 Uhr nicht nur Niobe, sondern das gesamte Opernpersonal versteinert, hielt im Auditorium niemanden davon ab, diesen großartigen, langen Abend zu feiern. |

| |

|

28.04.2008

Es wird nicht nur gekuschelt

Schwetzinger Festspiele mit Agostino Steffanis "Niobe"-Oper eröffnet

Von Stefan Schickhaus

König Anfione (Jacek Laszczkowski) im Tempel.

Foto: Rittershaus

SCHWETZINGEN An übergroßer Kürze haben Barockopern eigentlich nie gelitten. So auch nicht die bislang in der Versenkung schlummernde "Niobe, Regina di Tebe", die Agostino Steffani 1688 für den Münchener Hof komponiert hatte. Doch eine besondere Dramaturgie wollte es, dass die Mitternacht jetzt auf einen Steinwurf nahe gerückt war, bis Niobe endlich zu Stein erstarrte.

Diese Dramaturgie hat einen Namen: "Schwetzinger Dramaturgie". Wie ein Zauberwort kreist dieser Begriff über den Schwetzinger Festspielen - die jetzt mit jener auf Gottgleichheit pochenden und von den Göttern daher mit der Höchststrafe belegten antiken Machtfrau Niobe eröffnet wurden. "Das Alte wiederentdecken, das Neue initiieren", das seien laut Festspiel-Geschäftsführer Peter Stieber zwei wesentliche Schwetzinger Säulen. Und die nun in diesem Jahr gleichzeitig das Thema "Niobe" stützen sollten. Deshalb hatte man bei der Komponistin Adriana Hölszky ein Vorspiel in Auftrag gegeben, eine zeitgenössische Reflexion auf des Barockmeisters Steffani "Niobe"-Sicht.

So hatte das Schwetzinger Premierenpublikum bereits optisch mehr noch als akustisch verwirrende 25 Minuten hinter sich, als sich im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses der Vorhang auftat zur Barockoper. In einem Seitenflügel des Schlosses war "Hybris", ein "Drama für Stimmen" uraufgeführt worden: Sechs Solisten und 30 Choristen des SWR Vokalensembles Stuttgart (geleitet von Denis Comtet) girrten, deklamierten und dekonstruierten einen Librettotext von Yona Kim, der damit der völligen Unverständlichkeit preisgegeben wurde. Die klangliche Verdichtung dieses reinen Vokal-Dramas war eindrucksvoll, die Beschleunigung im Chor-Solo-Wechsel, auch die Raumklangwirkung.

Diese Gegen-Oper, die sich nahtlos einreiht in die zahlreichen für Schwetzingen verfassten radikalen Anti-Opern-Entwürfe, möchte kalt und hart sein - "Adriana hasst es, wenn nur gekuschelt wird", sagt ihre Librettistin. Dann doch lieber versteinert werden wie Niobe, die ob ihrer Hybris so Bestrafte.

Mit diesen Eindrücken zog man also ein ins Rokokotheater, wo der Leiter des Balthasar-Neumann-Ensembles Thomas Hengelbrock seine jüngste Ausgrabung präsentierte. Die Oper um die Thebenkönigin Niobe und ihren kunstsinnig-verklärten Gatten Anfione war mitreißend und musikalisch überbordend auch über die volle Spielzeit von fast vier Stunden. Besonders stark zeigte sich der 1654 im Veneto geborene Steffani dort, wo er seine Musik arios und sinnlich und wie endlos fortspinnt, etwa in jener Gamben-tönenden wunderlichen Nachtmusik, die König Anfione in seinem Tempel der Harmonie zeigt.

Neben Jacek Laszczkowski (mit einer für diese entschwebende Partie ideal verschatteten Altstimme) und der schwedischen Sopranistin Maria Bengtsson als Niobe überzeugten in der mit barock inspiriertem Bühnenzauber geschickt jonglierenden Inszenierung von Lukas Hemleb vor allem auch die Seitenrollen: Tobias Scharfenberger als Tiresia etwa, Ana Maria Labin als entzückende Manto oder Delphine Galou, die der Partie der Amme eine außergewöhnlich klare, fast Countertenor-androgyne Altstimme gab.

Weitere Auff. 30. April, 1. und 3. Mai; Karten 06202/945875 |

| |

|

vom Montag, 28. April 2008

Die Vermessenheit einer Königin

Eine Uraufführung und eine Reanimation: Zweimal der Niobe-Mythos bei den Schwetzinger Festspielen

Barockes Welt- und Maschinentheater: Agostino Steffanis "Niobe" in Schwetzingen

(FOTO: MONIKA RITTERSHAUS)

Hybris allüberall. Oder ist es nicht allein vermessen, die Inhalte und Affekte eines barocken Musikdramas von gut dreieinhalb Stunden auf 25 Minuten zu komprimieren? Adriana Hölszkys musikalische Kommentare "HYBRIS/Niobe" — Uraufführung am 25. April 2008 im Rokokotheater Schwetzingen als Auftragswerk der Schwetzinger Festspiele — zu Agostino Steffanis Dramma per musica "Niobe, Regina di Tebe" — Uraufführung am 5. Januar 1688 in München — tragen ihren Titel zu Recht. Beide Werke korrelieren miteinander, ohne sich wirklich zu berühren. Richtig nah lässt einem die Gegenüberstellung die beiden Stücke zum Auftakt des Festivals indes nicht gehen. Trotz gefühlter Verwandtschaft.

Dabei müsste dem Homo sapiens der Gegenwart die antike Gestalt der Niobe durchaus zu denken geben. In Vermessenheit und Selbstgefallen verhöhnte die Königin von Theben, wie es in Ovids "Metamorphosen" beschrieben ist, die Götter und ward dafür bitter bestraft, indem ihre Kinder getötet und sie selbst in Stein verwandelt wurde. Niobe, ein Spiegelbild des modernen, vor Selbstsicherheit strotzenden Menschen?

Bei Adriana Hölszky erschließt sich das weniger über den Inhalt (Libretto, nach Ovid, Shakespeare und Jakob Michael Lenz: Yona Kim) als durch die Form. Sie nennt ihr Stück im Untertitel "Drama für Stimmen" . Diese, sagt sie im Interview, "erschaffen die Umgebung" . Mehr sogar. Sie verdichten deren Informationsgehalt nach dem Vorbild der digitalen Gesellschaft, und sie digitalisieren damit alles: Affekt und Gefühl.

Die sechs Solisten und 30 Tuttisten des SWR-Vokalensembles leisten dabei unter der Leitung von Denis Comtet ganz Außerordentliches. Auf drei Seiten des Kammermusiksaals des Schwetzinger Schlosses verteilt bringen sie die Interferenzen der Partitur — vom Text versteht man letztendlich trotzdem kein Wort — in vorbildlicher Transparenz zum Klingen. Die Stimme ist, wie immer bei Hölszky, Instrument der unbegrenzten Möglichkeiten. Faszinierend ist das und zugleich befremdend, weil es den Hörer mit der Überfülle an Informationen letztlich ganz alleine lässt. Wer nicht bestückt ist mit entsprechender Software, wird sich bei der Rezeption des Stücks schnell in einer unsinnlichen kompositorischen Sackgasse wähnen. Nicht zu Unrecht.

Bei Agostino Steffani dagegen weiß man schon nach wenigen Takten, wie diese Barockoper in ihrer stofflichen und mitunter auch klanglichen Opulenz — Hybris — tickt. Dramaturgisch mehr oder vor allem weniger geschickt, vor allem aber analog, treffen sich die Handlungsstränge und schaffen Raum für das Repetitorium klanglicher Möglichkeiten am Ende des 17. Jahrhunderts. Wobei man anerkennen muss, dass Steffani dieses nicht nur voll ausschöpft, sondern immer wieder erweitert. Die Ostinatoarie des Anfione im Harmoniepalast (1. Akt) ist ob des Verzichts auf das übliche Continuo-Instrumentarium von unerhörter Dichte und Moderne; Ähnliches hat Mozart in seinem "Soave sia il vento" in "Così fan tutte" gemacht — nur perfekter, und freilich knapp 100 Jahre später ...

Trotzdem empfände man Steffanis "Niobe" aus der Perspektive einer Gegenwart, die die Hybris des 19. und 20. Jahrhunderts hat erfahren müssen, vergleichsweise bescheiden, wären da nicht Thomas Hengelbrock und das Balthasar-Neumann-Ensemble, die die von Hengelbrock edierte Partitur in einer solchen Mischung aus Plastizität, Prägnanz und Psychologie aufbereiten, dass selbst in der vermeintlich am leichtesten zu durchschauenden Dacapo-Arie Überraschungen lauern können.

Die Sänger tragen den Stil der emotionalen Verausgabung

Hengelbrock lotet das gesamte Spektrum an Affekten aus und lässt in einer "Maßlosigkeit" musizieren, die dem Sujet angemessen ist. Seine Sänger tragen diesen Stil der steten emotionalen Verausgabung nach Kräften mit. Jacek Laszczkowskis (Anfione) Sopran-Counter geht bis an die Grenzen seiner Möglichkeiten und lässt schon ob seiner virtuosen Koloraturfertigkeiten staunen. Auch Maria Bengtsson in der Titelpartie versteht mit stimmlichen Eruptionen zu bewegen; gleichwohl kann ihr kräftiger Sopran einige Schärfen in der Höhe nicht abstellen. Hervorhebenswert in einem insgesamt solide agierenden Ensemble sind weiter Ana Maria Labins Manto und Delphine Galous Nerea.

Was macht ein Regisseur aus einem solch handlungs-heterogenen Opus? Lukas Hemleb geht auf Nummer sicher und begegnet dem barocken Maschinentheater mit steter Verwandlung und so manchem Effekt (Bühne und Licht: Raimund Bauer) zwischen Bühnennebel und pyrotechnischem Spektakel. Die sich gemäßigt am Barocktheater orientierenden Kostüme Andrea Schmidt-Futterers sorgen für Nähe und Harmonie, ebenso wie die zahlreichen Kugeln und Ballons, die das Geschehen bereichern. Das ist weniger spektakulär denn solide und manchmal ganz poetisch. Vielleicht hat die Regie Adriana Hölszkys konzertant vorausgegangenes Opus schon für genug an Interpretation befunden.

Allerdings: Richtig berührt wird man von so viel interpretierter und realisierter Vermessenheit dann doch reichlich wenig.

Alexander Dick

— Weitere Aufführungen am 30. April, 1. und 3. Mai. |

| |

27 aprile 2008

L'orgoglio vendicato della regina Niobe

Un successo convinto e caloroso corona la lunga serata al Festival di Schwetzingen (quasi cinque ore) dedicata alla mitica regina di Tebe che rivive, orgogliosa, nelle opere di Adriana Hölszky e di Agostino Steffani. Molto festeggiati i due cast, entrambi di alto livello, determinanti per una riscoperta auspicabilmente duratura.

Maria Bengtsson in Niobe

(foto: Monika Ritterhaus)

Il Festival di Schwetzingen 2008 apre sotto il segno di Niobe, madre orgogliosa e regina arrogante punita duramente dalla furia divina. Nell'opera che Agostino Steffani scrisse nel 1688 per la corte di Monaco, sul mito greco si innestano numerose vicende parallele che arrichiscono l'intreccio di personaggi e di umori, dal tragico al patetico al comico, secondo il gusto inaugurato da Cavalli. Una varietà narrativa che si apprezza nella fluida regia di Lukas Hemleb, generosa di colpi di scena in omaggio all'estetica barocca, che deve molto ai preziosi costumi di Andrea Schmitt-Futterer e agli spazi di Raimund Bauer che firma anche le preziose luci.

La musica di Steffani, generosa di invenzioni ed elaborata nella fattura, abilissima nel passaggio fra i diversi registri espressivi, è fatta rivivere splendidamente da Hengelbrock alla guida dello strepitoso Balthasar Neumann Ensemble. Determinante è l'apporto di un cast vocale con molti punti di forza, a partire dalla fascinosa Niobe di Maria Bengtsson, che realizza compiutamente la non facile scrittura vocale di Steffani, che dai tranquilli sentieri del recitar cantando spinge il canto a virtuosisitici voli che anticipano di qualche decennio le meraviglie vocali del barocco händeliano.

La serata era stata aperta dalla prima assoluta del dramma per voci che Adriana Hölszky ha impiegando una distribuzione speculare rispetto a Steffani e 30 voci soliste. Pezzo di impressionante forza espressiva, in cui i solisti raccontano con frasi spezzate e concitate la tragedia della regina di Tebe sullo sfondo di eventi nefasti (il fuoco, la fame, la peste e il catastrofico terremoto) evocati con suoni, rumori, gesti. Un prologo stimolante per una riscoperta che sveglia Niobe dal sonno secolare e la fa rivivere (speriamo) ancora a lungo.

Stefano Nardelli

|

| |